WPI·홍콩이공대, 암모니아 기반 수소생산 촉매 연구 주목

3,300여 종의 합금 중 6종이 루테늄 성능에 근접

코발트 코어-셸 구조로 반응 활성 극대화

고가의 루테늄(Ru)을 대체할 수 있는 차세대 촉매 개발 경쟁이 세계적으로 가속화되고 있다. 수소생산 촉매로 최고의 성능을 인정받아 온 루테늄이지만, 높은 가격과 부족한 매장량이 산업화의 주요 걸림돌이었기 때문이다.

최근 미국 우스터공과대학교(Worcester Polytechnic Institute, WPI)와 홍콩이공대학교(The Hong Kong Polytechnic University)가 최근 발표한 연구는 이러한 흐름을 구체적으로 보여준다. 두 연구의 접근법은 다르지만, 목표는 같다. 암모니아(NH₃)를 분해해 수소를 더 효율적으로 저비용에 생산하는 것이다.

AI로 찾아낸 새로운 촉매 후보

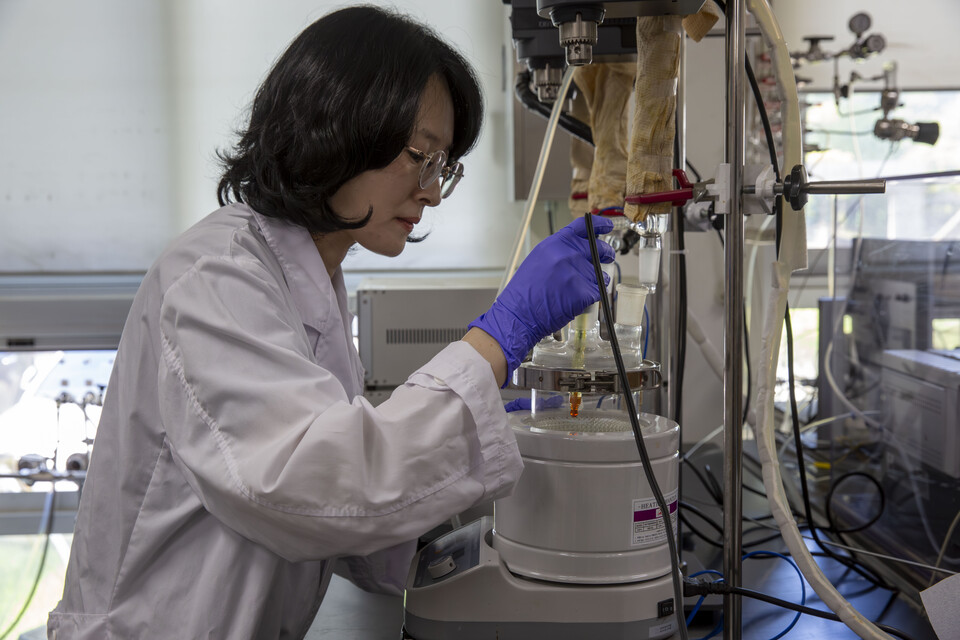

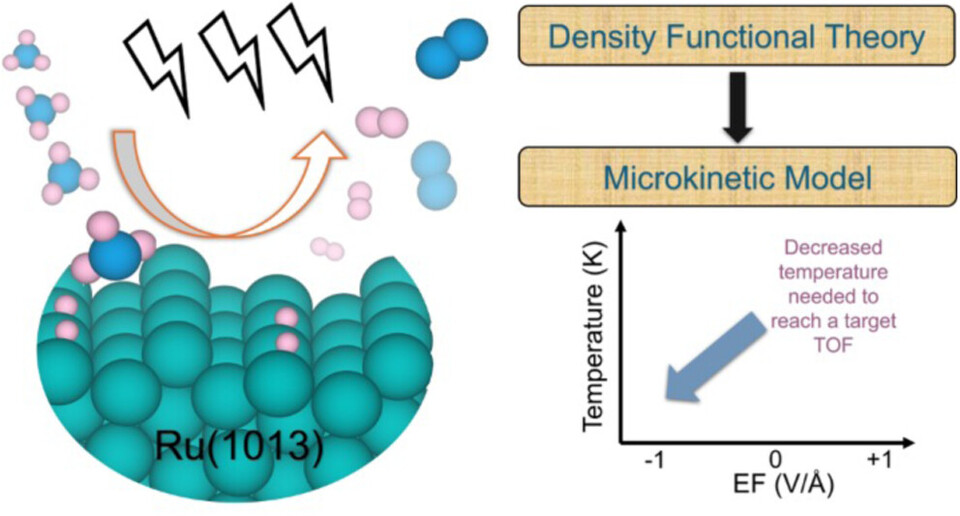

WPI 화학공학과 팡린 체(Fanglin Che) 부교수 연구팀은 인공지능(AI)과 계산 모델링을 결합해 새로운 촉매 조합을 제시했다. 연구팀은 플라즈마 기반 저온 암모니아 분해 공정을 활용해 에너지 소비를 줄이면서 탄소 배출을 낮추는 방법을 제안했다.

연구의 초점은 두 가지다. 첫째, 청정연료로 평가받는 수소가 여전히 화석연료 기반 생산에 의존하고 있다는 점. 둘째, 최적의 촉매를 찾는 데 지나치게 많은 시간과 비용이 든다는 점이다.

기존 암모니아 분해 공정은 500~600°C의 고온이 필요하고, 반응 촉진을 위해 고가의 루테늄 촉매를 사용해야 했다. 체 교수팀은 플라즈마 기술을 도입해 낮은 온도에서도 암모니아를 효과적으로 분해할 수 있는 공정을 개발했다. 이 방식은 에너지 소모가 적고 전체 공정의 탄소 배출도 줄일 수 있다.

연구팀은 철–구리(Fe–Cu), 니켈–몰리브덴(Ni–Mo) 등 풍부하고 저렴한 금속 합금을 후보 촉매로 선정했다. AI와 계산 모델링 분석 결과, 이 합금들은 루테늄에 필적하는 반응 효율을 보이면서 에너지 사용량은 크게 낮았다.

실험에서는 3,300여 종의 이원합금(bimetallic alloy)을 데이터로 투입하고, 해석 가능한 머신러닝(interpretable ML) 알고리즘으로 반응성이 낮은 조합을 자동으로 배제했다. 그 결과 반응성이 높은 6종의 비귀금속 촉매를 도출했고, 이 중 4종은 루테늄 수준의 성능을 보였다.

팡린 체 교수는 “AI가 실험 이전 단계에서 최적 조합을 예측해 연구 기간과 비용을 크게 줄였다”라며 “비용이 낮고 안정적인 금속 촉매 상용화의 가능성을 확인했다”고 말했다.

격자수축으로 반응성을 높인 코발트 촉매

홍콩이공대 응용물리학과 몰리 멩정 리(Molly Mengjung Li) 교수팀은 수소 운반체로서 암모니아의 활용에 집중했다. 리 교수팀은 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 발표한 논문에서 저비용·고활성 코발트(Co) 기반 촉매를 소개했다.

핵심은 Co@BaAl₂O₄₋ₓ 코어–셸 구조다. 약 14나노미터 크기의 코발트 입자를 산화물 껍질이 감싸는 형태로, 계면에서 발생한 +3.2% 수준의 격자수축(lattice strain)이 코발트의 전자 구조를 바꾼다. 이 구조적 변형이 암모니아 분해 반응의 핵심 단계인 ‘N–H 결합 절단(N–H bond cleavage)’을 촉진해 반응 속도를 높인다.

리 교수팀은 싱크로트론 X선 회절, 전자현미경, 광전자분광법(XPS) 등을 통해 격자수축이 코발트의 d-밴드 중심을 양(+) 방향으로 이동시켜 NH₃ 친화도를 높인다는 사실을 확인했다. 밀도범함수이론(DFT) 계산에서도 변형된 코발트 표면이 N–H 결합 해리 단계를 빠르게 유도하고 활성점을 강화하는 것으로 나타났다.

이 촉매는 475~575°C의 중온 조건에서도 거의 완전한 암모니아 전환율을 기록했다. 수소생산 속도는 64.6 mmol H₂ gcat⁻¹ min⁻¹로, 루테늄 촉매와 동등하거나 일부 조건에서는 오히려 높았다. 또한 고온·고유속 조건에서도 구조적 안정성을 유지해 차량용 온보드 암모니아 분해 시스템에 적합하다는 평가를 받았다.

리 교수는 “격자 응력 제어를 통해 전자 밴드 구조를 조절하면 반응 활성점을 정밀하게 설계할 수 있다”라며 “귀금속 없이도 루테늄 수준의 효율을 확보할 수 있음을 입증했다”고 말했다.

루테늄 의존 구조, 전환 조짐

세계 연구기관들의 움직임은 모두 한 방향을 향하고 있다. 고가의 루테늄을 대체할 수 있는 비귀금속 촉매 체계를 확보하려는 것이다. 한국 또한 관련 연구에 속도를 내고 있다.

한국화학연구원은 코발트–철(Co-Fe) 기반 층상 이중산화물(LDO)에 세륨산화물(CeO₂)을 결합한 비귀금속 촉매를 개발했다. 이 촉매는 450°C에서 암모니아–수소 전환율 81.9%를 달성했으며, 550°C에서도 연속 운전 안정성을 유지했다.

한국재료연구원, 한국에너지기술연구원 등도 철·니켈·코발트 합금 촉매의 전산 모델링과 저온 활성화 연구를 병행하며 루테늄 의존도를 낮추는 실험을 이어가고 있다.

루테늄 중심의 고비용 구조는 서서히 변화의 조짐을 보이고 있다. AI 기반 데이터 분석과 정밀 소재공학의 결합이 촉매 연구의 방향을 바꾸고 있다. 저비용 비귀금속 촉매가 상용화 단계로 발전하면 수소 생산단가와 공급망 경쟁력에서 새로운 균형점을 찾게 될 전망이다.