고순도 철판 실험 통해 수소취성의 새로운 원인 제시

거친 표면일수록 수소로 인한 결함 커져···표면 공정이 내수소성 좌우

표면 상태만 바꿔도 금속의 수소내성 향상 가능성 입증

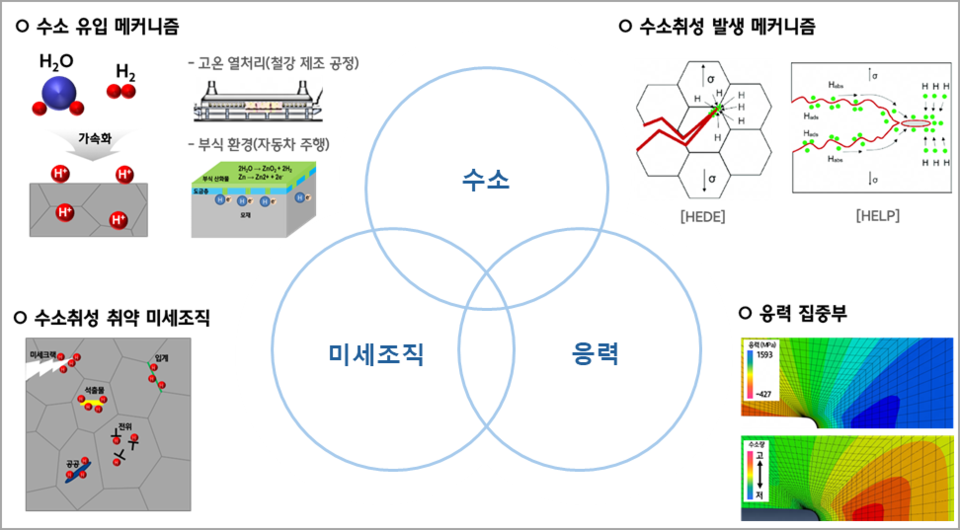

수소는 기후 위기 시대의 이상적인 청정 에너지원으로 주목받고 있다. 그러나 고강도 강철 등 금속 소재가 수소 환경에서 급격히 약화되는 ‘수소취성(Hydrogen Embrittlement)’ 현상은 여전히 해결 과제로 남아 있다.

수소 저장탱크와 파이프라인 등 핵심 인프라의 안정성을 확보하기 위해서는 금속의 내수소성이 핵심 변수로 꼽힌다.

한국에서도 최근 들어 수소취성 대응 기술에 대한 연구가 확대되고 있다. 한국재료연구원은 레이저 및 전해연마를 이용해 금속 표면의 나노 단위 거칠기를 정밀 제어하는 기술을 개발하고 있으며, 포스코와 현대제철은 고강도 강재의 수소 저항성을 높이기 위한 표면 처리 공정을 실증하고 있다.

특히 수소배관망과 저장설비 확충이 본격화되면서, 표면 조도 관리와 미세 균열 제어가 핵심 기술로 부상하고 있다.

표면에서 비롯된 균열의 시작점

국내외에서 수소취성 원인 규명에 대한 연구가 이어지는 가운데, 일본 지바대학교의 루카 키아리(Luca Chiari) 조교수 연구팀이 금속 표면의 거칠기와 수소취성의 상관관계를 실험으로 입증한 결과를 발표했다.

2025년 9월 24일 ‘국제 수소에너지 저널(International Journal of Hydrogen Energy)’에 게재된 이번 논문은 금속 표면의 조도 차이가 수소 유입 시 결함 크기와 균열 형성에 어떤 영향을 미치는지를 규명했다.

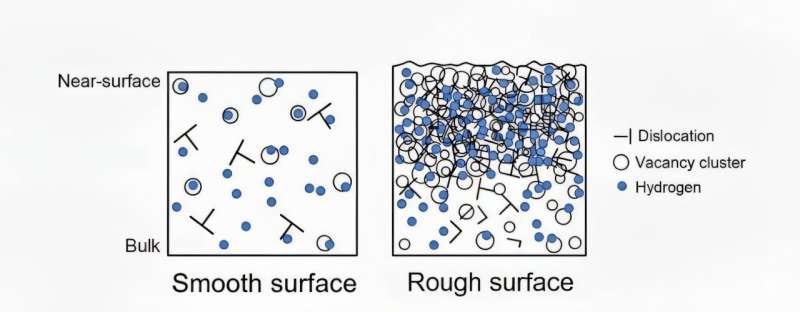

연구팀은 고순도 철판을 사용해 표면 거칠기가 서로 다른 네 가지 시편을 제작하고, 인장력을 가한 상태에서 전기분해 방식으로 수소를 주입했다. 이후 ‘양전자 소멸 수명 분석법(Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy, PALS)’을 이용해 표면 근처의 결함을 정밀하게 분석했다.

실험 결과, 표면이 거칠수록 수소로 인해 형성되는 공공(vacancy) 군집이 커졌고, 매끄러운 표면에서는 상대적으로 작은 결함만 관측됐다. 이 현상은 표면 부근에서만 국소적으로 나타났으며, 내부 영역에서는 표면 상태에 따른 차이가 거의 없었다.

연구진은 “기계적 연마나 가공으로 형성된 전위(dislocation) 밀집 영역이 수소의 트랩(Trap) 역할을 하며, 여기에 수소가 집중돼 원자 공공이 군집을 이루면 균열로 이어진다”고 설명했다. 다시 말해, 거친 표면은 수소가 머물러 결함이 커질 가능성이 높고, 매끄러운 표면은 수소의 확산과 집적을 억제해 파괴 가능성을 줄인다는 것이다.

PALS는 전자의 반입자인 양전자를 탐침(probe)으로 활용해, 재료 내부의 전위와 공공의 위치 및 크기를 원자 단위로 측정할 수 있는 고감도 비파괴 분석법이다. 일반적인 현미경이나 X선 분석으로는 확인하기 어려운 원자 규모의 결함을 직접 관찰할 수 있어, 수소 환경에서 미세 구조 변화를 파악하는 데 유용하다.

이번 연구에는 일본 산업기술종합연구소(AIST)의 미치시오 코지(Koji Michishio) 박사도 공동으로 참여해 실험 설계와 데이터 해석을 담당했다.

‘표면 처리’만으로 금속 수명 연장 가능

이번 연구는 수소취성 문제를 ‘합금 조성’이나 ‘열처리 조건’ 등 내부 구조 중심의 접근에서 ‘표면 상태’라는 외적 변수로 확장했다는 점에 의미가 있다.

연구진은 표면 거칠기를 나노미터 수준으로 제어하는 것만으로도 금속의 내수소성을 높일 수 있다고 설명했다. 이는 소재 개발 단계에서 비용 절감은 물론, 향후 수소 인프라의 수명 연장에도 직접적인 영향을 미칠 수 있다.

치아리 교수는 “이번 연구는 수소취성 메커니즘에 대한 이해를 넓히는 동시에, 수소 기술에 사용되는 금속의 수명 주기 비용 절감에도 기여할 수 있다”고 말했다.