포스코가 수소환원제철 개발센터를 개소하면서 철강산업에서 탄소감축 기대감이 높아졌다.

철강업계 탄소감축 ‘빨간불’

기업에 요구하는 친환경 잣대가 높아지면서 철강산업에 먹구름이 꼈다. 철강업은 탄소배출이 높은 산업 중 하나로 꼽힌다. IEA에 따르면 철강산업이 연간 배출하는 이산화탄소는 평균 8% 정도다. 유럽연합의 탄소국경조정제도(CBAM·Carbon Border Adjustment Mechanism) 도입도 2념 남짓 남아 경제적 부담이 더해질 전망이다.

수소환원제철로 돌파구 마련한다

국내외 철강사들은 공정 과정에서 탄소배출이 없는 수소환원제철을 개발하고 있다. 수소환원제철 개발 방식은 크게 유럽, 미국, 일본 등이 채택하고 있는 샤프트 미드렉스(Shaft Midrex)와 포스코가 추진하고 있는 하이렉스(HyREX) 등이 있다. 샤프트 미드렉스는 천연가스를 환원제로 쓰는 샤프트 환원로에 수소를 일부 추가하는 방식이다.

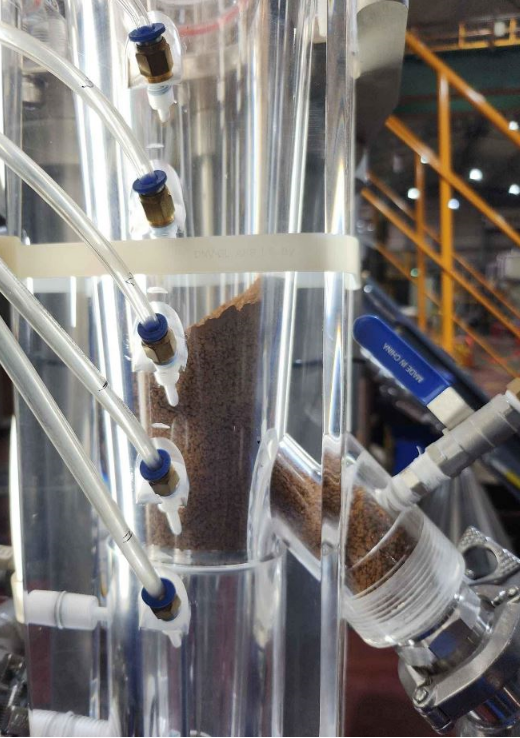

하이렉스는 파이넥스(FINEX) 유동환원로를 바탕으로 분 철광석과 수소를 사용해 쇳물을 만들어내는 포스코의 독자적인 기술이다. 파이넥스는 환원제로 수소 25%, 일산화탄소 75%를 사용하는데 수소를 100%까지 끌어올리면 수소환원제철이 되는 것이다.

상용화 ‘문턱’ 높아

수소환원제철 개발을 위한 포스코의 노력이 이어지고 있다. 그러나 아직까지 상용화는 어려운 실정이다. 기존 파이넥스 유동환원로 중 75%를 차지하는 일산화탄소를 수소로 전환하기 위한 기술이 필요하다. 수소만으로 직접환원철을 생산하면 화석연료 대비 용융이 어려워 새로운 전기로가 필요한 것도 문제다.

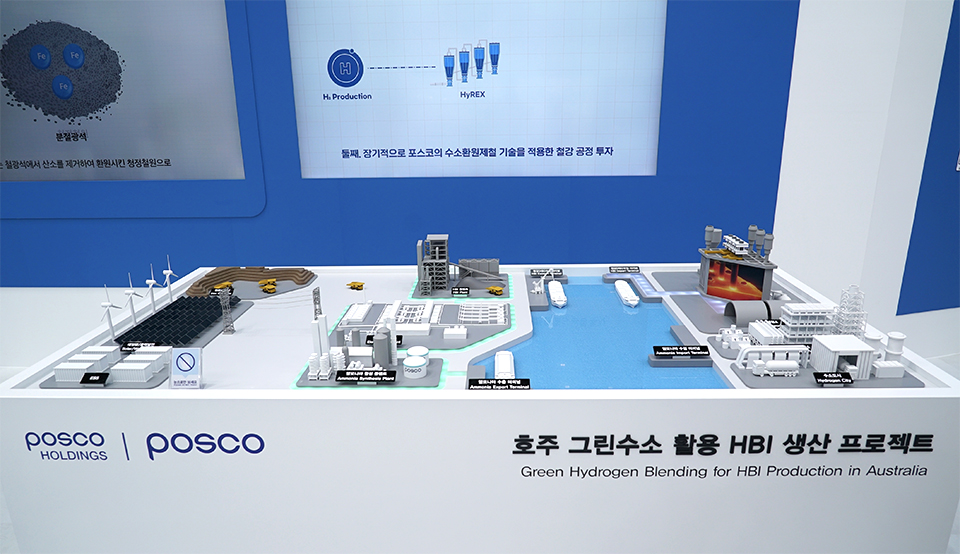

수소환원제철로 가는 다리, ‘HBI’

수소환원제철이 현실적 조건에 가로막히자 저탄소 철강 원료 ‘HBI(Hot Briquetted Iron)’가 브릿지 기술로 떠올랐다. HBI는 수소환원제철로 가는 과정에 쓰이는 중간 원료로 하이렉스 공정 과정에서 나오는 DRI(Direct Reduced Iron, 직접환원철)의 일종이다. 철광석에서 산소를 제거해 환원된 원료라서 환원에 쓰일 석탄 사용량을 줄일 수 있다.

하이렉스로 新철기시대 연다

‘하이렉스 추진반’은 수소환원제철 개발센터 총괄부서다. 파이넥스 공정의 유동로 공법과 광양 SNNC 전기로 운영 경험을 바탕으로 2026년 하이렉스 가동, 2030년 시험설비 검증 등을 주도한다.

배진찬 하이렉스 추진반장은 “수소환원제철 기술을 조기에 확보해 지속가능한 발전을 도모할 필요성이 있다”라며 “하이렉스 기술로 국가 경제 활성화의 기초가 될 수 있는 新경제국보 1호에 도전할 것”이라고 말했다. 이어 “포스코가 新철기시대를 주도하고 미래 철강산업의 경쟁력을 선점하는 데 기여하겠다”고 덧붙였다.