인류가 철을 발견한 지 3,000년이 지났다. 철은 사회 구조, 경제 활동, 문화 등 다양한 측면에서 인류 문명 발전에 기여해왔다. 그러나 탄소기반 제철공정이 발목을 잡는 시대가 도래했다. 현재 철 1톤을 얻기 위해선 이산화탄소 약 2톤이 배출된다. 전 산업군이 2050년 탄소중립 달성에 사활을 거는 시대 흐름과 배치된다. 이에 철강업계가 저탄소철강 생산을 위한 판을 짜고 있다.

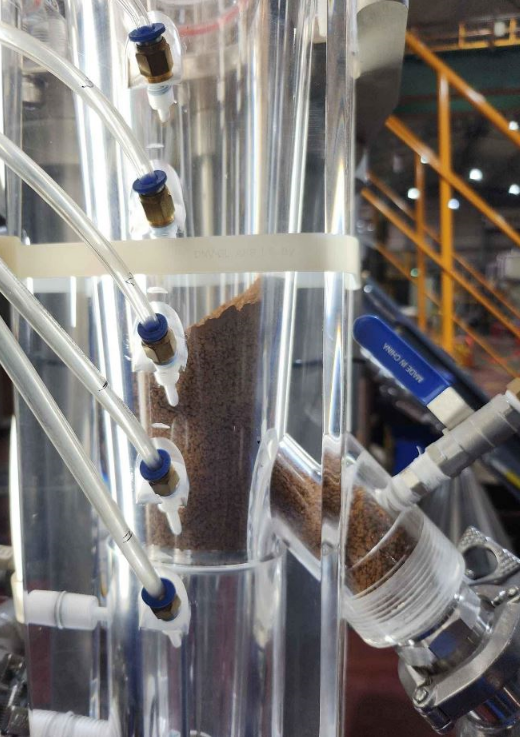

국내 철강산업을 이끌어온 포스코는 '하이렉스(HyREX)'를 앞세워 철강 생산과정에서의 탄소를 감축할 목표다. 하이렉스는 파이넥스(FINEX) 유동환원로를 바탕으로 분 철광석과 수소를 사용해 쇳물을 만들어내는 수소환원제철 기술이다. 파이넥스는 포스코가 자체 개발한 환원로로 수소 25%, 일산화탄소 75%를 환원제로 사용한다. 이 수소를 100%까지 끌어올리면 수소환원제철 기술이 탄생하게 된다.

하이렉스 공정은 유동환원로와 전기용융로(ESF) 등 두 가지 주요 설비로 구성된 게 특징이다. 석탄을 사용하는 고로에서는 대게 환원과 용융이 동시에 진행돼 두 설비를 분리하지 않았다. 반면 하이렉스는 4개의 유동환원로에 석탄 대신 수소와 철광석을 투입해 직접환원철(DRI)을 생산한 후 이를 전기용융로로 보내는 과정을 밟는다. 두 공정을 분리해 탄소배출을 효과적으로 줄일 수 있다는 이유에서다.

DRI는 환원제, 부원료 등과 배합된 후 전기용융로로 향한다. 1,500℃의 온도에서 이들이 녹으면서 수소로 만든 쇳물이 쏟아지게 된다. 전기용융로는 파일럿 형태로 지난 24일 최초 공개됐으며, 지금은 가동이 일시 중지된 상태다. 이 파일럿 설비는 시간당 1톤의 쇳물을 4시간 간격으로 뿜어낸다. 24시간 동안 최대 24톤의 쇳물을 생산할 수 있는 셈이다. 지난 4월 15톤을 첫 출선한 바 있다.

다만 아직 파일럿 설비인만큼 원료장입 분포 최적화, 쇳물 품질 향상 등이 필요할 전망이다. 기술개발이 끝나면 수소환원제철 데모플랜트를 준공한 후 상용화하는 게 포스코의 밑그림이다. 상용화 플랜트는 시간당 36톤의 수소 쇳물을 생산할 수 있다. 포스코 관계자는 "품질은 90%까지 올라왔다"라며 "2025년 기술개발 종료 후 데모플랜트를 건설, 2030년 상업화하는 게 목표"라고 말했다.

향후 수소환원제철 환원로는 포항 제철소 파이넥스 3공장에 자리잡을 가능성이 높다. 이 공장은 파이넥스 기술 기반 연산 200만 톤 규모의 쇳물을 생산 중이다.

하지만 꿈의 기술이라 불리는 하이렉스에도 난관은 있다. 바로 가격이다. 포스코 관계자에 따르면 수소환원제철 생산비용은 기존 석탄 기반 철강 대비 30% 높다. 애초에 수소가 워낙 고가인 데다 전기용융로에 고압의 전기가 필요해 전기비용도 만만치 않은 탓이다. 또 기존 파이넥스 유동환원로 중 75%를 차지하는 일산화탄소를 수소로 전환할 때 높은 기술력이 필요하다. 수소만으로 직접환원철을 생산하면 화석연료 대비 용융이 어려워 새로운 전기로가 필요한 것도 문제다.

그럼에도 포스코는 하이렉스 개발에 여념이 없다. 수소환원제철이 철강산업의 탈탄소화를 이끌 주력임이 틀림없다는 판단에 따른 것이다. 실제로 포스코뿐만 아니라 다른 글로벌 철강사도 수소환원제철 기술을 개발하고 있다. 그러나 아직까지는 수소만을 활용해 철을 생산하는 플랜트는 상업화되지 않았다. 미국 미드렉스가 100% 수소 직접환원철 설비를 스웨덴 철강사로부터 수주한 바 있으나 상업화는 아직이다. 이 설비 규모는 연산 210만 톤 급으로 2025년 상업가동을 목표로 하고 있다.

해외 철강사들은 포스코와 다른 '샤프트 미드렉스(Shaft Midrex)'로 수소환원제철을 개발하고 있다. 샤프트 미드렉스는 천연가스를 환원제로 쓰는 샤프트 환원로에 수소를 일부 추가하는 방식이다. 유럽, 미국, 일본 등이 채택하고 있다.

독일의 티센크루프는 연산 250만 톤 규모의 직접환원철 플랜트 엔지니어링을 공급·건설하기 위해 미드렉스와 협력한다. 초기에는 수소 50% 함유 천연가스를 사용하며 추후에는 수소를 100%까지 끌어올린다는 포부를 드러냈다. 2026년 가동 목표로 연간 이산화탄소 배출량이 350만 톤 가량 줄어들 것으로 예상된다.

또 다른 독일의 철강사 잘츠기터(Salzgitter) AG는 전기로와 수소환원기술을 결합해 이산화탄소 배출을 줄이고자 한다. 2033년까지 이산화탄소 배출량 95% 감축을 목표로 'SALCOSV' 프로젝트를 추진하고 있다. 잘츠기터는 포스코와 탈탄소 철강 생산 기술에 대한 협력도 이어오고 있다.

스웨덴에서는 철강기업 SSAB, 광산기업 LKAB, 전력사 바텐폴(Vattenfall) 등이 공동으로 HYBRIT 프로젝트를 진행 중이다. 2026년까지 수소로 철을 생산하는 게 골자다. 또 스웨덴 철강사 H2 그린스틸(H2 Green Steel)도 2030년 저탄소 철강 생산을 위해 수소기반 철강 공장을 건설할 계획을 발표한 바 있다.

세계 최대 철강사 중 하나인 아르셀로미탈(ArcelorMittal)도 룩셈부르크, 스페인에서 수소환원제철 개발을 위한 연구를 진행 중이다.