정부의 수소산업 육성 정책에 따라 수소산업 사업체 수가 크게 늘어나고 있다. 소재 부문이 수소산업 고용 창출을 주도하고 있는 것으로 나타났다. 수소산업 성장의 주인공 ‘수소 기업’에 대한 지원이 두터워지면서 신규투자와 고용 시장이 더욱 활기를 띨 전망이다. <편집자주>

#1. 지난 2019년 국내 최초로 전주기 SOFC 제조공장(안성)을 준공한 미코파워는 연료전지 사업을 위해 100여 명의 인력을 신규 채용했다. 평택에도 1,000억 원을 투자해 50MW급 SOFC 생산공장을 지을 예정이다.

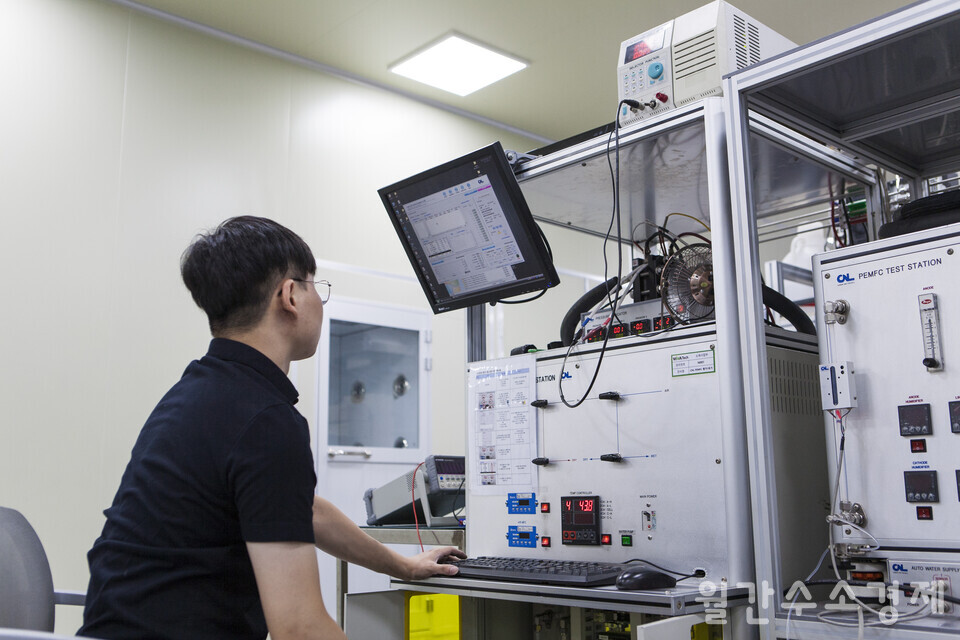

#2. 슈퍼커패시터에서 수소연료전지 분야로 사업을 확대해 연료전지용 MEA(막전극접합체)를 생산하는 비나텍은 연료전지 사업 성장세에 따라 올해 신규인력 50여 명을 채용할 계획이다. 공장도 지속 증설 중이다. 지난해 말 ‘2030년 1조 매출 달성’을 목표로 세운 비나텍은 연료전지 사업 매출이 2024년 약 150억 원에서 2030년 약 4,000~5,000억 원으로 확대될 것으로 기대하고 있다.

#3. 액화수소 전문기업 하이리움산업은 지난해 9월 평택에 신사옥을 준공하고, 액체수소탱크 사업에 본격적으로 나섰다. 평택 신사옥에는 미국 차트인더스트리와 합작한 ‘하이리움차트’ 공장도 들어서 액체수소 운반을 위한 탱크 트레일러를 생산한다. 국내는 물론 미국, 유럽 등 해외로부터 액체수소탱크를 주문받아 생산해 출고하고 있다. 하이리움산업은 이미 오산 공장에서 액화수소드론을 생산하고 있다. 사업 확장을 위해 평택에 신규투자를 한 것이다.

#4. A 중소 수소 기업에서 근무하던 한 직원은 모 대기업의 수소사업 부서로 이동했다. B 외국계 수소 기업의 한 직원도 수소사업을 개발 중인 대기업으로 이동했다. 대기업들이 수소산업에 진출하면서 벌어지는 풍경이다.

글로벌 수소산업 성장기 진입

1970~1980년대 석유 위기 시 대체 에너지로 수소가 주목을 받은 이후 기후변화 대응, 러시아-우크라이나 사태 등으로 글로벌 수소산업이 성장기에 진입했다. 지난 2022년 시장조사업체 등이 제시한 전망을 보면 알 수 있다.

마켓앤마켓(Markets and Markets)에 따르면 수소 생산 관련 산업 규모는 2022년 1,600억 달러에서 2027년 2,635억 달러로 연평균 10% 이상 증가할 전망이다. 딜로이트는 2050년 수소산업 시장규모를 총 2조 달러로 전망했다. IEA는 2019년 9,000만 톤이었던 세계 수소 수요가 2030년엔 2억 톤에 달할 것으로 내다보았다.

이에 따라 해외 주요국은 탄소중립과 미래 성장동력 창출을 위해 수소산업 육성을 적극적으로 추진 중이다. 에어버스, 에어리퀴드 등이 참여하는 2조6,000억 원 규모 수소펀드(HY24) 조성 등 민간투자도 지속 확대되는 추세다.

국내 정부도 적극적으로 수소산업을 육성하고 있다. 정부는 기후변화 대응, 에너지 안보, 일자리 창출을 위해 지난 2019년 1월 ‘수소경제 활성화 로드맵’을 발표한 이후 수소법 제정, 제1차 수소경제 이행 기본계획 수립 등 다양한 후속 전략과 이행계획을 쏟아냈다.

이에 발맞춰 현대차, SK, 포스코, 한화, 효성, 롯데 등 국내 기업들도 2030년까지 수소 분야에 50조 원 이상을 투자할 계획임을 발표했다. LG화학, 광신기계공업, 삼정이엔씨 등 석유·화학, 자동차, 조선, 반도체 등 다양한 산업에서 축적된 역량을 바탕으로 새롭게 수소산업에 진입하는 기업들도 증가하고 있다.

연료전지, 모빌리티 등 활용 분야가 초창기 수소경제를 선도했다면 최근에는 생산·유통 등 업스트림 분야도 활성화되고 있다.

이로 인해 수소산업 신규투자와 고용 시장이 활기를 띨 전망이다. 정부의 자료(수소산업 소부장 육성전략, 2023년 12월 18일)에 따르면 국내 신규투자는 생산 분야는 2021년 1,100억 원에서 2022년 3조7,700억 원으로 폭발적으로 증가했다. 활용 분야는 2021년 5,300억 원에서 2022년 1조6,000억 원으로 증가했다. 유통은 2021년 800억 원에서 2022년 2,600억 원으로 증가했다.

신규채용 비중의 경우 2022년 활용 59.1%, 유통 22.6%, 생산 18.3%에서 2027년에는 각각 62.7%, 14.8%, 22.5%를 차지할 전망이다.

소재 부문, 고용 확대 주도

수소산업의 성장세와 고용창출 현황은 산업연구원이 최근 내놓은 연구보고서를 통해 파악할 수 있다.

산업연구원의 연구자료(국내 수소산업 발전 현황 및 시사점, 국내 수소산업의 경제 현황과 경쟁력 강화 방안, 2023년 11~12월)에 따르면 우선 국내 수소산업 밸류체인을 전문서비스(수소 관련 연구개발, 대기업 본사 등)부터 제조(소재, 부품·장비), 유통, 발전, 기타서비스(충전소 유지보수, 액화수소 보관업 등) 등 다섯 가지로 구분했다.

수소산업 사업체 수는 2015년 58개에서 2021년 279개로 빠르게 성장했다. 사업체 수의 관점에서 수소산업은 밸류체인 전반에 걸쳐 비교적 고르게 성장했다. 다만 전문서비스와 소재 분야의 비중은 상대적으로 조금 더 빠르게 확대됐다.

또 분석 기간 전체에 걸쳐 부품·장비 제조업에 가장 많은 사업체가 분포된 것으로 나타났다. 제조업의 비중은 50% 이상을 꾸준히 유지하다 2021년엔 유통 및 전문서비스업의 상대적 비중 증가로 인해 46%로 감소했다.

수소산업 매출액은 2016년부터 대부분 소재산업에서 발생했다. 사업체 수와 비교해보면 소재산업 매출액은 소수의 대형 사업체로부터 발생하고 있음을 유추할 수 있다.

이슬기 산업연구원 신산업실 부연구위원은 연구보고서를 통해 “한두 개의 덩치 큰 기업들의 진입으로 전체 산업의 규모가 바뀌는 것은 아직 산업이 충분히 발달하지 못한 신산업에서 자주 보이는 특징”이라고 설명했다.

다만 2015년에는 예외적으로 대다수의 매출액(약 85%)이 발전산업에서 발생했다. 산업연구원은 RPS(신재생에너지 공급의무화제도) 등으로 인해 연료전지 발전사업자들이 매출액을 발생시킨 반면 국내에 발전사업 외의 다른 수소산업 생태계는 갖추어지지 못한 탓으로 해석했다.

하지만 2016년부터 제조업, 전문서비스업, 유통업 등 밸류체인 전반에 걸쳐 매출성장이 이루어져 발전 부문의 비중이 점차 축소됐다.

특히 2021년 소재산업의 독주가 더욱 두드러졌다. 2016년 66.8%에서 2019년 75.8%까지 지속 비중을 확대해오던 소재산업은 2021년 전체 수소산업의 94.2%까지 성장했다.

이슬기 부연구위원은 “이러한 결과는 2021년 SK, 포스코 등 국내 17개 기업이 민간 수소기업 협의체인 ‘H2비즈니스서밋’을 결성하며 수소산업에 본격적으로 진출했고, 수소법에 근거해 수소전문기업의 지정이 시작된 것 등에 기인하는 것으로 해석된다”라며 “특히 대기업들은 수소의 생산·저장 등과 관련한 소재산업에서 수소산업 참여 의지를 적극적으로 표명하며 주 사업 설명변수에 ‘수소’ 관련 단어를 포함하기 시작한 것으로 보인다”고 설명했다.

고용에서도 매출액과 비슷하게 소재 부문의 비중 확대가 확인됐다. 2021년 소재 부문 대기업의 수소산업 참여로 소재산업의 고용 비중이 80.3%까지 확대됐다. 사업체당 평균 고용도 소재산업이 199명(2021년 기준)으로 가장 많았다.

부품·장비 제조업은 사업체 수 대비 매출액이 낮았으나, 고용창출 잠재력은 우수한 것으로 분석됐다. 2019년 부품·장비 제조업의 매출액과 고용 비중은 각각 20.3%, 39.6%였으며, 2021년에는 이 수치가 각각 14.1%, 24.7%로 변화(소재산업을 제외한 나머지 부문들만으로 계산한 수치)했다.

산업연구원은 정부의 수소산업 육성 정책은 적어도 정책 추진 초반에 산업 성장의 기반을 성공적으로 마련했다고 평가했다.

이슬기 부연구위원은 “2019년 전문서비스업과 부품·장비 제조업을 중심으로 수소산업 내 사업체 수가 크게 성장했고, 점차 낮아지던 수소산업으로의 진입률(2016년 53.1%, 2017년 33.6%, 2018년 31.1%)이 2019년(48.3%)에 다시 큰 폭으로 반등했다”라며 “이러한 성장세는 2021년까지 이어져 사업체 수가 2019년 대비 56% 확대된 데에 더해 대기업의 진입으로 산업 전체의 매출액(474%)과 고용(180%) 역시 폭발적으로 성장했다”고 설명했다.

그는 이어 “특히 소재산업은 정부의 본격적인 정책 추진 직후에는 유의미한 규모의 성장이 관측되지 않았으나, 1~2년의 기간이 흐른 뒤 가장 큰 폭의 성장세를 보였다”고 덧붙였다.

[다음 기사]소부장 육성으로 고용 시장 활기 전망…인력 양성 시급