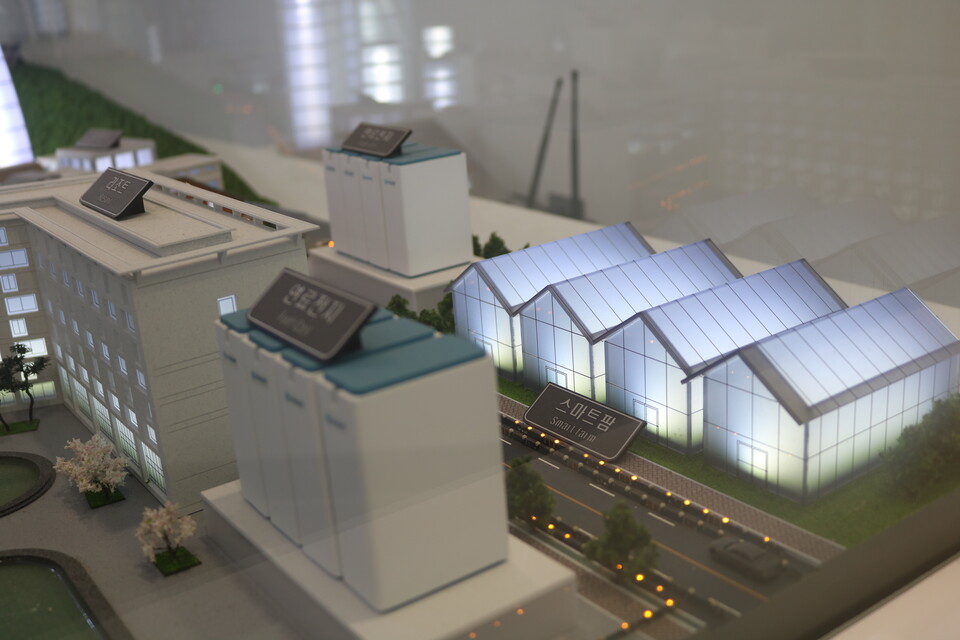

에스퓨얼셀이 건물용 연료전지 기반 스마트팜을 꾸렸다.

배출된 이산화탄소, 스마트팜으로

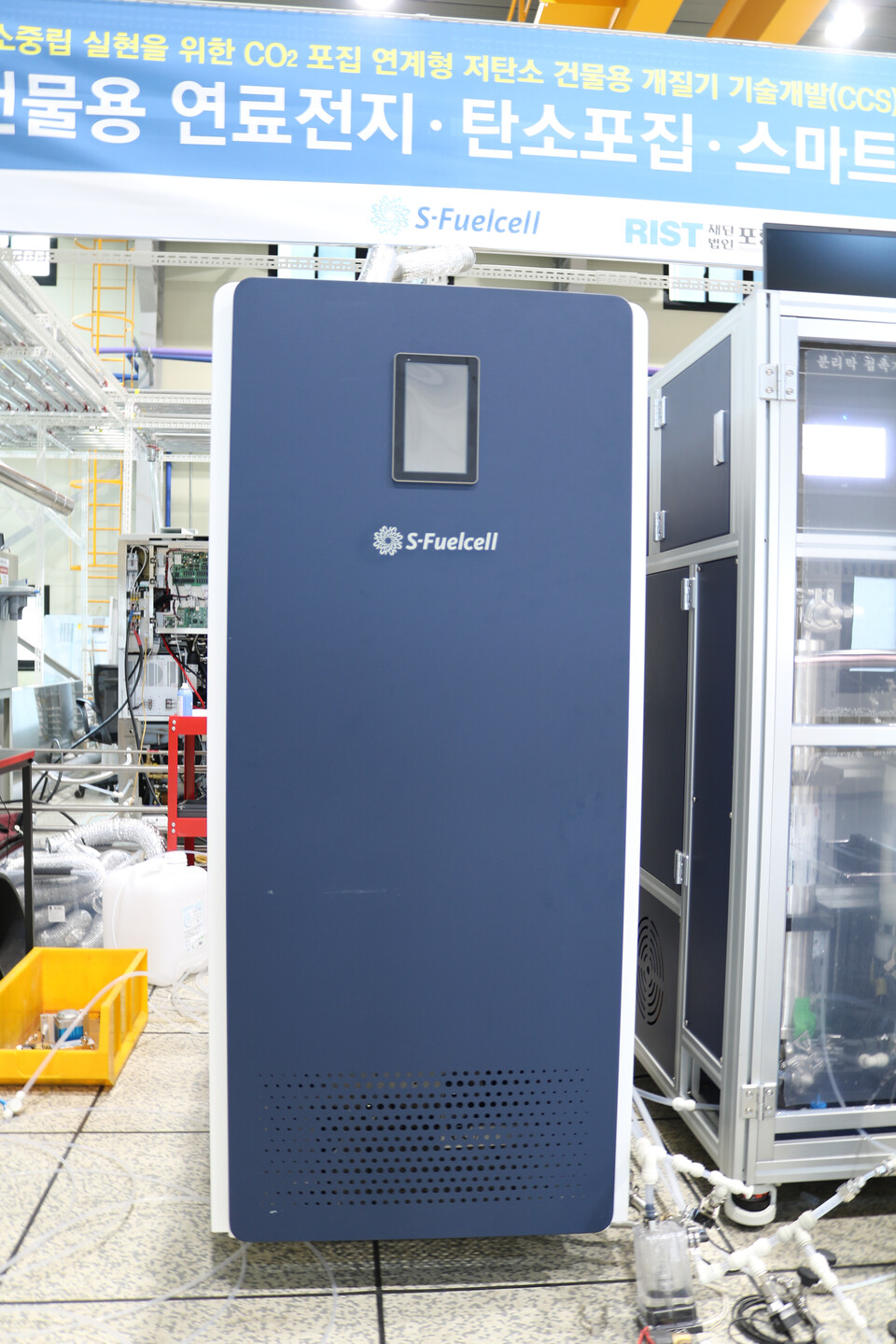

연료전지는 친환경 발전원이나 개질 과정에서 이산화탄소 배출이 불가피하다. 이에 에스퓨얼셀은 배출되는 이산화탄소를 다른 곳에 활용하고자 롯데건설, 포항산업과학연구원과 손을 잡았다. 그리하여 등장한 것이 ‘연료전지·탄소포집·스마트팜 연계 실증 프로젝트’다.

에스퓨얼셀은 이번 실증을 통해 건물용 연료전지 시스템을 활용한 CCU 사업의 가능성을 확인할 뿐만 아니라 개질기의 수소 전환 효율을 높이고자 한다. 실제로 현재 세계 최고 수준의 수소 전환 효율(80%)을 달성했으며, 가속화 내구성 시험을 통해 개질기 수명이 6년 이상임을 확인했다.

용해도 활용한 자체 순환시스템

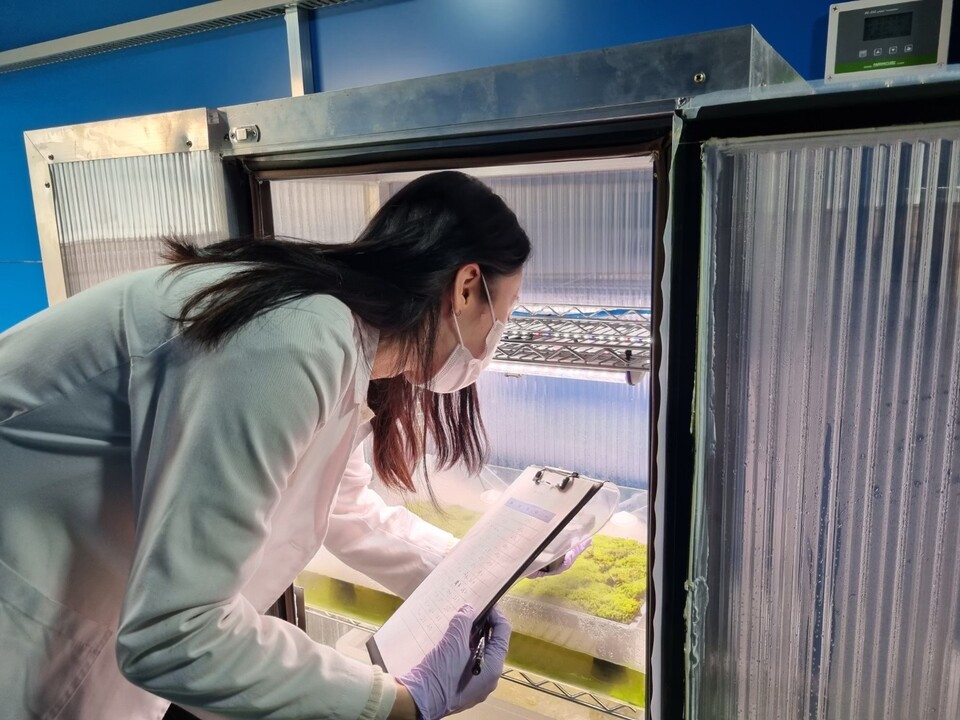

스마트팜 실증 사업에서는 40% 이상 고농도 이산화탄소가 존재하는 애노드 오프가스(Anode off-gas)를 분리막 접촉기(이하 ‘막 포집기’)에 공급해 물질을 분리하게 된다. 이때 수소와 이산화탄소의 물에 대한 용해도 차이를 이용한다. 일반적으로 이산화탄소를 포집할 때 물에 녹이거나 약재를 사용해 수용액 상태로 만든다. 이 경우 수용액에 이산화탄소가 가득 찰 때마다 계속 비워줘야 하는 번거로움이 있다. 그러나 용해도 차를 이용해 막 반대편으로 녹은 이산화탄소를 바로 뽑으면 자체 순환 운영이 가능하다. 막 포집기에서 분리된 이산화탄소는 롯데건설이 구축한 스마트팜에 공급된다.

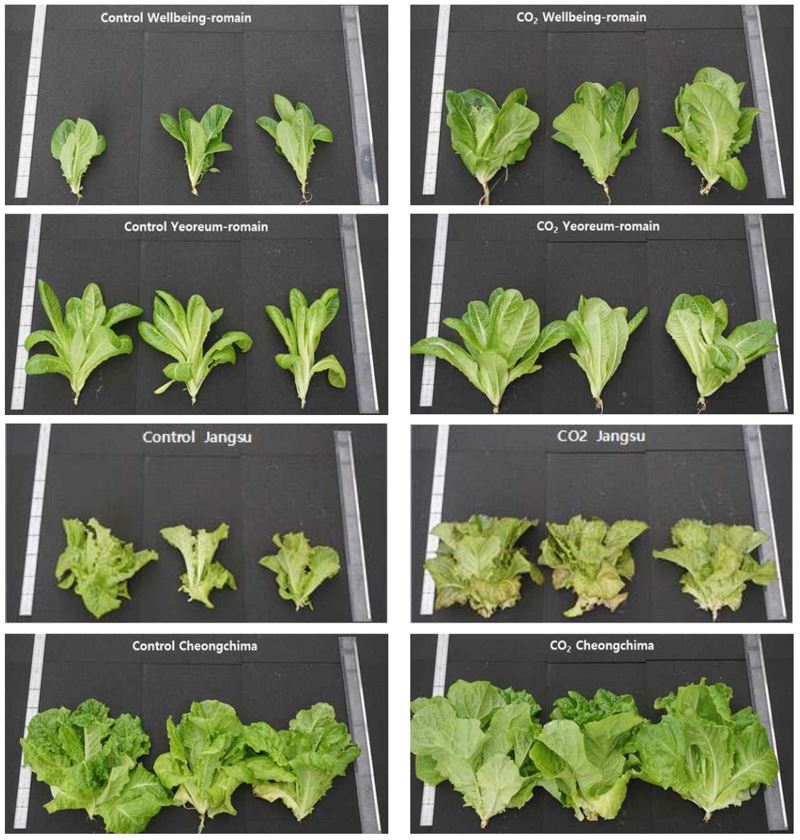

고농도 이산화탄소로 작물 생장 촉진

식물은 광합성을 통해 이산화탄소를 흡수하고 산소를 배출한다. 즉, 이산화탄소는 식물 생장의 필수 요소다. 고농도의 이산화탄소를 공급해 작물의 생장 속도와 품질을 높일 수 있다. 에스퓨얼셀은 스마트팜에 최대 2,500ppm의 이산화탄소를 공급한다는 목표를 세웠다. 대기 중 이산화탄소 농도는 300~600ppm이다. 현재 실증 중인 작물은 다 자라기까지 3주가량 소요된다. 일반 환경에서는 약 4주가 걸린다.

청정수소 인증 요건 충분

건물용 연료전지 시스템에 탑재되는 개질기는 도시가스의 메탄(CH4)을 연료로 수소를 생산하는 개질반응의 부산물로 이산화탄소를 배출한다. 또 도시가스 연소로 개질 반응에 필요한 열에너지를 공급하는 과정에서도 이산화탄소가 배출된다. 일반적인 개질기는 수소 1kg 생산 시 9kg의 이산화탄소를 배출한다. 업스트림까지 포함하면 11kg까지 올라간다. 그나마 에스퓨얼셀의 건물용 연료전지는 개질 반응에 필요한 열량의 일부를 연료전지 스택에 과공급된 수소(Anode off-gas)로 공급해 수소 1kg당 배출되는 이산화탄소 양을 6kg까지 낮출 수 있다.

이번 실증으로 에스퓨얼셀은 CCU를 적용한 청정수소 사업의 기반을 마련했다. 실증 과정에서 애노드 오프가스의 이산화탄소를 약 90%까지 포집 가능함을 확인했다. 이는 건물용 연료전지가 배출하는 이산화탄소의 약 80%를 저감할 수 있다는 뜻이다. 업스트림까지 포함하더라도 수소 1kg 생산 시 이산화탄소는 약 3kg이 배출된다는 계산이다. 수소 1kg 생산 시 온실가스가 4kg 이하여야 한다는 청정수소 인증제 기준 안에 든다.

상업화 가능성 ‘기대’

2,000시간의 실증 종료 후 민간 수요가 있다면 상업화가 가능하다는 게 에스퓨얼셀의 입장이다. 김경준 기술연구소 미래기술팀 팀장은 “스마트팜 크기가 커진다고 해서 공급되는 이산화탄소 농도가 낮아지진 않지만 이산화탄소가 잘 섞일 수 있게 환풍 장치를 구비할 필요가 있다”라며 “고농도의 이산화탄소가 공급되기에 밀폐처리도 중요하다”고 한다. 고객 수요에 맞게 막 포집기 크기를 최적화할 수 있으며, 연료전지 내부에 막 포집기를 삽입해 공간 활용성을 높일 수도 있다.

김 팀장은 “스마트팜 실증 사업을 통해 그간 제기됐던 건물용 연료전지 산업의 온실가스 저감 이슈 극복이 가능할 것”이라며 “이산화탄소를 자원으로 활용할 수 있어 연료전지 시스템 경제성도 개선했다”고 한다. 또 건물용 연료전지 설치 인프라를 활용해 도심형 스마트팜을 도입하면 온실가스 감축, 미래 농업, 식량 안보에 기여할 수 있다고 설명한다.