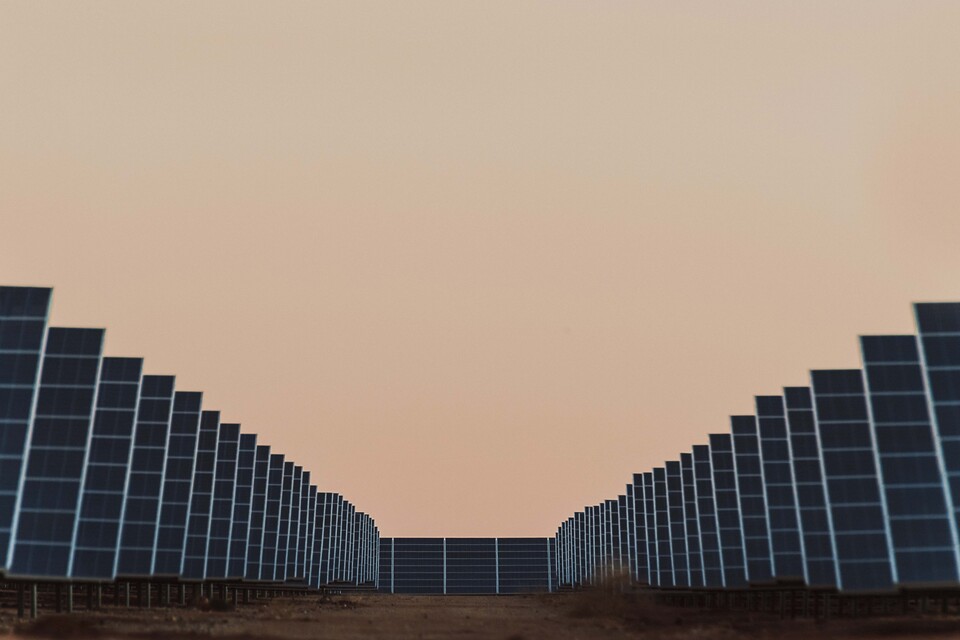

모로코는 그린수소 생산에 최적의 입지를 갖추고 있다. 한국의 평균 일조량은 3.5시간이다. 그에 반해 모로코는 하루 일사량이 10시간에 달한다. 평균 8시간인 중동보다 태양광발전에 유리한 조건이다. 또 해안지역에 강한 바람이 불어 풍력발전에도 유리하다.

지리적 이점도 크다. 아프리카와 유럽을 잇는 교두보라는 점 때문에 오래전부터 유럽과 아시아의 주목을 받아왔다. 그린수소의 생산·저장·활용에 이르는 P2G(Power to Gas) 통합시스템 기술을 보유한 지필로스도 아프리카 시장 진출을 위해 모로코 시장을 눈여겨보고 있다.

6개 프로젝트에 5개 회사·컨소시엄 선정

지난해 3월 11일 모로코는 모하메드 6세 모로코 국왕의 지시에 따라 ‘그린수소를 위한 모로코 제안(Morocco’s Green Hydrogen Offer)’을 발표했다.

풍부한 재생에너지 자원을 기반으로 그린수소, 암모니아, 합성연료 등을 생산하는 친환경 사업을 벌이겠다는 것이다. 이를 위해 모로코 정부는 그린수소 개발용 국토로 100만 헥타르(1만㎢)의 공공토지를 지정했다.

그로부터 1년이 지나 사업의 구체적인 윤곽이 나왔다. 모로코 정부는 지난 3월 6일 총 3,190억 디르함(약 4조8,000억 원) 규모의 암모니아, 철강(수소환원제철), 산업용 연료 생산을 위한 그린수소 프로젝트를 승인했다.

모로코 남부에서 추진되는 총 6개 그린수소 프로젝트를 수행하기 위해 5개 국내외 투자자를 선정했다. 토지와 세금 인센티브는 제공되지만, 그린수소 생산량에 따른 직접적인 보조금 혜택은 없는 것으로 알려진다.

이번에 선정된 5개 회사와 컨소시엄은 다음과 같다. 먼저 중국의 석유·가스 탐사 회사인 유나이티드 에너지 그룹(United Energy Group)과 국영 전력회사인 중국삼협공사(China Three Gorges Corporation)로 구성된 컨소시엄이 그린암모니아 사업에 참여한다.

사우디아라비아의 에너지 회사인 아크와 파워(ACWA Power)는 수소환원철 생산에 나선다. 또 스페인의 재생에너지 회사인 악시오나(Acciona), 독일의 풍력터빈 제조업체인 노르덱스(Nordex), 미국의 독립 전력 생산업체인 오르투스(Ortus)가 ORNX라는 컨소시엄을 구성해 암모니아 생산에 참여한다.

아랍에미리트 아부다비의 가스회사인 TAQA와 스페인의 석유 대기업 모에베(Moeve, 옛 Cepsa)로 구성된 컨소시엄은 암모니아, 합성연료 생산에 참여한다.

마지막으로 모로코 왕실의 지주회사인 알 마다(Al Mada)에 속한 재생에너지 개발업체 나레바(Nareva)가 이름을 올렸다. 나레바는 암모니아, 산업용 연료, 수소환원철 생산을 아우르는 포괄적인 사업에 투자한다.

사업 전망은 엇갈려

모로코 정부는 5개 개발업체가 6개 프로젝트를 수행할 것이라고 밝혔지만, 해당 프로젝트에 대한 자세한 정보를 제공하지는 않았다. 또 어느 개발업체가 2개 이상의 프로젝트에 나설지도 명확히 언급하지 않았다.

정부는 성명에서 “프로젝트 선정은 모로코 왕국과 관련 투자자 간에 지속 가능한 파트너십을 보장하는 과학적이고 투명한 방법론을 사용하여 수행되었다”라고 밝혔다.

“이러한 전략 사업에 지정된 토지 할당을 확보하기 위한 예비 합의에 도달하는 것이 우리의 목표이며, 프로젝트당 최대 면적은 3만 헥타르(300㎢)이다. 정부는 투자자 간 투자협정을 통해 공공토지 자원의 보호와 적절한 사용을 보장할 것”이라고 덧붙였다.

모로코 정부의 이번 발표에도 불구하고 그린수소 사업의 전망을 어둡게 보는 시각도 있다. 레이나 벨라니(Leila Benali) 모로코 에너지전환 및 지속가능발전부 장관이 하원 국가에너지전략 및 그린수소제안 위원회에서 한 발언이 문제가 됐다.

그녀는 “납세자의 세금을 이용해 그린수소를 생산하거나 재정을 지원하는 것은 국제시장에서 경쟁력이 없고 무의미하다”라며 “모로코의 그린수소 생산이 2030년까지 경쟁 기준에 부합하지 않는다면 생산을 중단하겠다”라고 했다.

하지만 이 발언을 부정적으로만 볼 필요는 없다. 정부의 재정 지출 부담을 줄이면서 그린수소 생산의 경쟁력을 갖춘 기업, 투자자를 확보해 ‘그린수소 제안’의 목표를 완수하겠다는 의지로 읽힌다.

모로코는 2030년 이전에 대규모 태양광, 풍력, 수력 프로젝트를 통한 전기믹스에서 재생에너지 비중이 52%를 초과할 것으로 예상된다. 모로코에 설치된 전체 전기용량은 작년 말 기준 12GW(기가와트)에 도달했다. 이 중 재생에너지가 5.4GW로 총 설치용량의 45%를 차지한다.

모로코는 2030년까지 녹색전기 투자계획을 채택했다. 2025년부터 2030년까지 약 120억 달러(약 17조5,000억 원)를 투자해 15GW가 넘는 추가 전기용량을 확보할 계획으로, 이 중 80%를 재생 가능 에너지원으로 개발하려 한다.

재생에너지 보급을 크게 늘리려면 간헐성, 변동성을 보완하면서 전력망의 안전성을 유지하기 위한 노력이 뒤따라야 한다. 전력의 과잉 생산을 막기 위한 출력제한 조치로는 한계가 있다. 넘치는 잉여전력은 수전해를 통해 수소로 전환할 수 있다.

5개 회사와 컨소시엄은 재생에너지와 연계한 그린수소를 수소환원제철 공정에 활용하거나 이 수소를 암모니아 또는 합성연료(이퓨얼)로 전환해 유통할 계획이다.

모로코 정부는 “에너지 분야 대규모 민간 투자에 30년의 경험을 보유하고 있다. 또 물류 인프라에 해당하는 항구와 배관을 확보하고 있고, 수전해에 필요한 대량의 정제수를 위한 해수 담수화 시설을 갖추고 있다”고 강조한다.

국익 중심으로 돌아가는 에너지 정책

트럼프의 재집권으로 보호무역주의가 강해지고 있다. 트럼프 행정부의 에너지 정책은 화석연료에 친화적이다. 대통령 취임과 동시에 국가 에너지 비상사태를 선포하고 석유·천연가스 시추를 전면 확대하겠다고 밝히면서 에너지 패권에 대한 야망을 드러냈다.

미국 내 생산 확대와 에너지 안보를 우선시하면서 원유 수요와 가격에 변동성이 심화되고 있다. 이는 석유를 수출해 수익을 얻는 중동 국가에 단기적인 압박 요인이 될 수 있다. 하지만 보호무역을 앞세운 관세(환율) 전쟁이 새로운 돌파구를 열어주기도 한다.

여기서 주목할 나라는 아랍에미리트(UAE)다.

코트라에서 지난 3월에 발행한 ‘트럼프 4년, UAE의 경제 전망과 시사점’은 UAE의 에너지 정책과 외교 전략을 담고 있다. UAE는 미국, 중국, 유럽연합 등과 균형 잡힌 외교 관계를 이어가면서 글로벌 기업의 투자를 늘려 물류 허브의 위상을 강화하기 위한 노력을 이어가고 있다.

여러 나라와 맺은 자유무역협정(FTA), 한-인도 포괄적 경제동반자협정(CEPA) 참여 등이 여기에 든다.

“UAE는 최근 석유 없는 미래 대비를 위해 산업 다각화를 추진 중이며, UAE 2050 에너지 전략을 통해 2050년까지 청정에너지 비중을 50%까지 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 구체적으로 2030년까지 19.8GW로 청정에너지 설치 용량을 늘려 청정에너지 비율을 30%로 증가시키고, 5만 개의 녹색 일자리를 창출하는 계획을 가지고 있다.”

UAE의 에너지 전략도 그 방향성만 놓고 보면 모로코와 크게 다르지 않다. UAE는 두바이, 아부다비로 대표되는 자유무역지구를 적극 운영하고 있다. 또 제조업, 첨단기술, 친환경 에너지, 금융, 물류 등 다양한 산업을 육성하며 경제 다각화를 추진하고 있다.

UAE가 자국 내 제조업 육성을 위해 추진하고 있는 ‘Make it in the Emirates’ 캠페인의 취지는 트럼프 행정부가 ‘MAGA(Make America Great Again)’ 슬로건을 현실화하기 위해 추진하고 있는 자국 내 제조업 확대 정책과 크게 다르지 않다.

다만 미국 우선주의(America First)를 앞세운 관세 정책에 따른 시장의 불안감이 투자 위축으로 이어지면서 수소산업에도 부정적인 영향을 미친다는 점이다. 경제, 안보 상황을 함께 고려하면서 친환경 에너지 정책을 일관되게 추진하는 지혜가 필요한 시점이다.