에스토니아의 엘코젠(Elcogen AS)이란 회사가 있다. 고체산화물 연료전지(SOFC) 분야에 뛰어난 기술을 보유한 곳이다. 지난해 10월에는 HD한국조선해양과 4,500만 유로(약 640억 원)의 투자계약을 맺어 화제가 되기도 했다.

“엘코젠과 동일한 ASC 타입의 SOFC 셀을 개발하고 있어요. 엘코젠의 하프셀(Half Cell)이 300, 400마이크로미터(μm) 수준으로 정말 얇죠. 그와 동일한 수준의 셀을 개발해서 한국에너지기술연구원(이하 ‘에너지연’)에 성능 평가를 맡겼어요. 최근에 그 결과를 받았는데 매우 고무적입니다.”

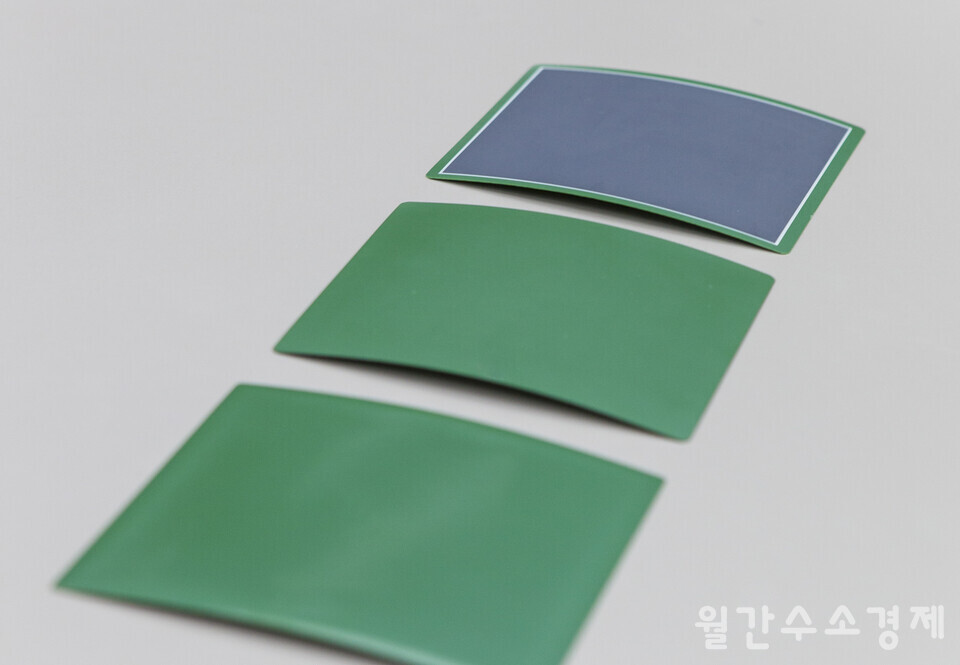

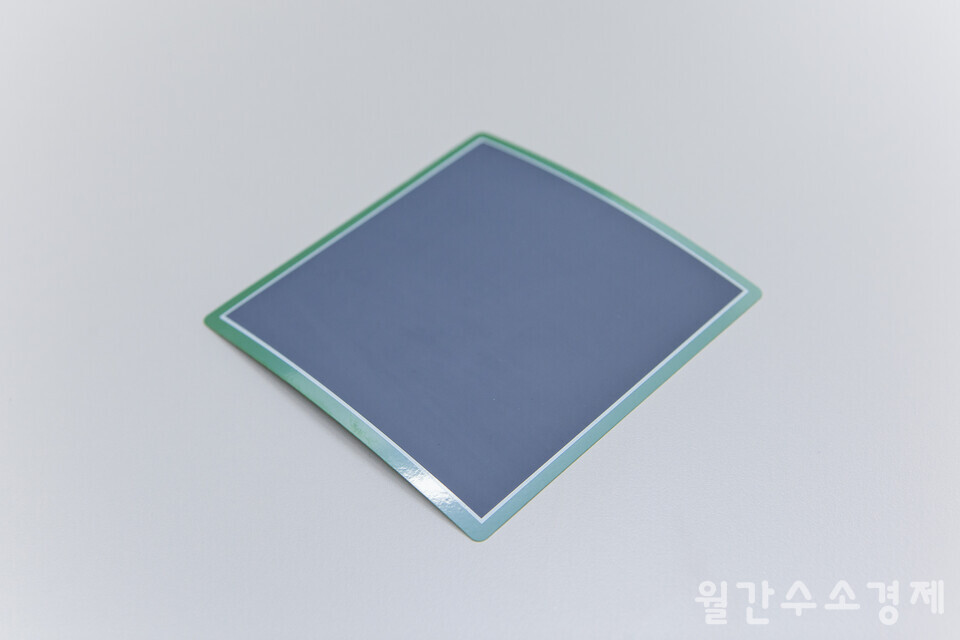

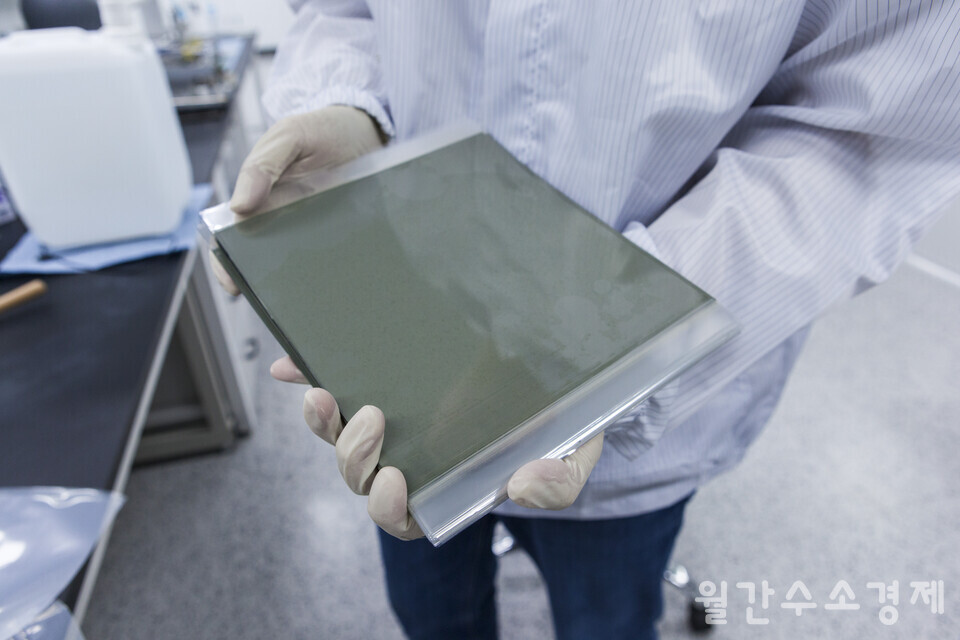

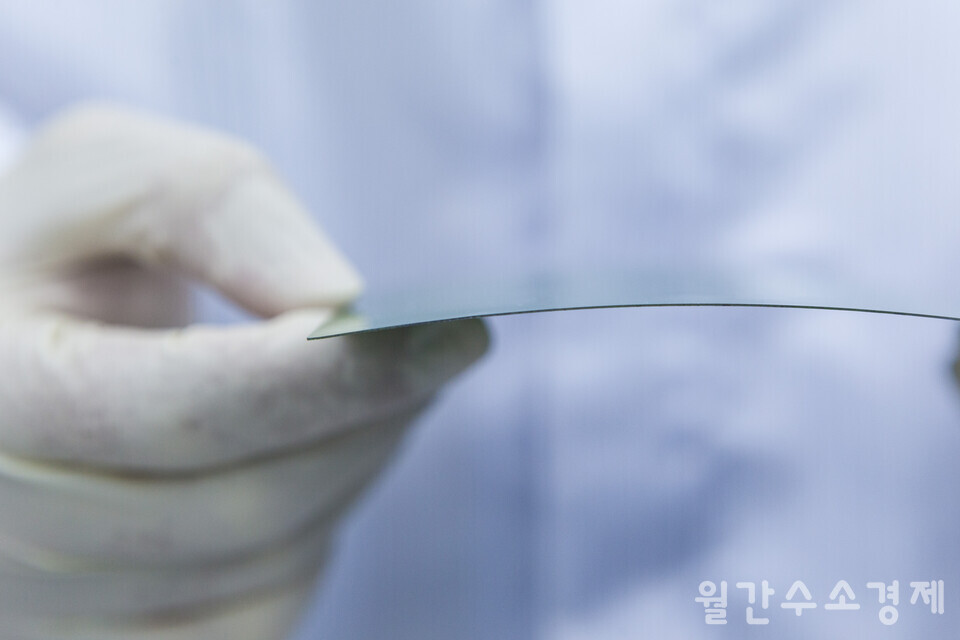

하이덴코 코리아의 장경욱 대표가 플라스틱 케이스에서 SOFC 샘플 2개를 꺼낸다. 가로세로 12cm 크기의 정사각형 하프셀로 초록빛을 띠고 있다. 두께는 0.3mm, 0.4mm에 불과하다. 크리스마스 카드만큼 얇다.

엘코젠과 동일한 수준의 ‘하프셀’ 개발

“이렇게 보여도 이게 세 겹입니다. 연료극(Anode) 지지층, 반응층 위에 전해질이 얇게 올라가 있죠. 이 하프셀에 버퍼와 공기극(Cathode)을 차례로 발라서 구우면 단전지가 됩니다. 이번에 에너지연에서 진행한 테스트는 이 단전지를 기반으로 하고 있죠.”

장경욱 대표가 플라스틱 케이스에서 공기극을 바른 단전지를 꺼낸다. 하프셀 위에 칠판 색깔의 전극이 얇게 붙어 있다. 공기극의 두께는 15μm 정도 된다.

“이번 테스트를 위해 일반적인 공기극 레시피를 적용해서 얇게 발라 구웠다고 할 수 있죠. 공기극 소재의 성능도 중요하지만 하프셀을 얇게 만드는 것도 중요해요. ASC 타입 SOFC 셀 제작공정에서 하프셀이 차지하는 비중이 크다고 할 수 있죠.”

최근 에너지연에서 받은 성능 평가 수치를 보여준다.

SOFC 셀은 일반적으로 0.3A/cm²에서 전압이 0.9V 이상이면 성능이 우수하다고 본다. 하이덴코의 셀은 0.9V 이상, 엘코젠의 엘코셀(Elcocell)은 0.95V 수준으로 나왔다.

“최종 개선 작업이 이뤄지기 전 제품으로 평가를 받았어요. 올해 안에 개선이 이뤄지면 더 좋아질 겁니다. 하프셀만 놓고 보면 글로벌 선두 업체인 엘코젠의 제품과 견주어 손색이 없다고 생각해요. 당장 판매가 가능한 수준이라 할 수 있죠.”

평판형 SOFC 셀은 크게 ASC(Anode Supported Cell, 연료극 지지형)와 ESC(Electrolyte Supported Cells, 전해질 지지형) 타입으로 나뉜다. 미국의 블룸에너지는 ESC 셀, 엘코젠이나 미코파워는 ASC 셀을 사용한다.

엘코젠은 에스토니아 탈린 외곽의 루발야 테크놀로지파크에 SOC 셀 생산을 위한 공장을 짓고 있다. 내년에 공장이 완공되면 연간 10MW에서 360MW 수준으로 셀 생산능력이 크게 확대된다. 엘코젠은 새 공장의 생산라인을 통해 60%의 비용 절감을 목표로 하고 있다.

국내 기업인 미코파워도 11월 11일 평택 브레인시티에서 수소연료전지 평택신공장 착공식을 열었다. 2026년 초에 공장이 완공되면 생산능력은 30MW 규모로 확대된다. 현재 안성공장의 제조시설을 10MW 규모로 확장하는 증설공사도 진행 중이다.

“1kW 전력을 생산하는 데 SOFC 단전지 40장이 들어가요(고온 수전해용 SOEC 셀은 1kW당 10장이 필요). SOFC로 10MW를 하려면 한 해에 40만 장을 생산해야 합니다. 셀 생산 공정의 난이도나 수율을 고려하면 연간 2MW 규모(약 8만 장)의 생산량 확보도 쉽지 않아요. 셀을 직접 만들어보면 압니다.”

SOFC 셀 제작공정을 흔히 도자기 굽는 과정에 비유한다. 예술적인 미감에 대한 편견 없이 공정 자체로 봐도 도공의 노력에 견줄 만하다.

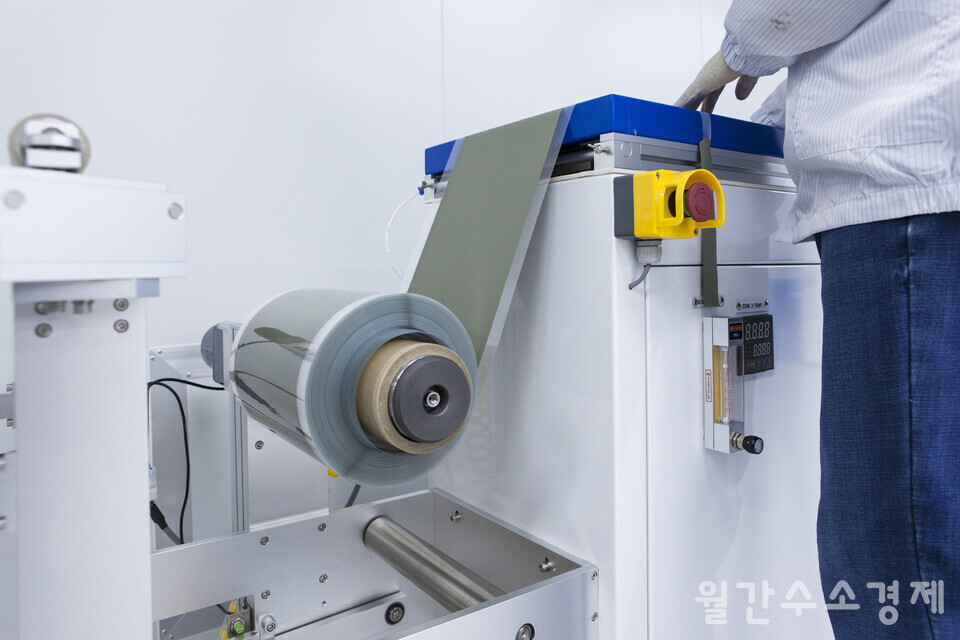

볼밀링 장비로 소재를 혼합하는 데만 이삼일이 걸린다. 소재를 반죽해서 점도를 측정한 후 테이프 캐스팅 장비로 얇게 밀어 두 장의 전극 지지체(Anode Support)와 연료극(Anode Function Layer) 시트를 만들고, 이를 WIP(Warm Isostatic Press) 장비에 넣어 라미네이션을 한다.

클린룸에 들어갔더니 마침 두 직원이 이 작업을 하고 있다. 수소와 반응하는 연료극의 지지층을 연료극, 전해질과 라미네이션한 다음 레이저로 잘라내어 소결하게 된다.

“통상 1차, 2차로 나눠 두 번 굽는데 이 작업에만 약 80시간이 걸려요. 두 차례 소결 과정을 한 번으로 끝내는 원스톱 공정을 고민해왔고, 여러 번의 실험으로 데이터를 확보했죠. 한 번에 가면 20시간을 단축해서 60시간에 끝낼 수 있어요. 이를 양산에 적용할 방침입니다.”

이렇게 나온 하프셀 위에 버퍼층을 도포해서 열처리를 하고(약 40시간), 그 위에 공기극을 도포해서 열처리(약 40시간)를 해서 단전지를 만든다. 이 모든 공정을 적용해도 2주 안에 완성이 가능하다고 한다.

한국에너지기술연구원에서 셀 제작기술 이전

하이덴코 코리아는 2021년에 설립된 스타트업이다.

하이덴코라는 외국계 기업의 국내 법인이 아닌 토종 기업이다. 하이덴코(HYDENCO)의 정체성은 명확하다. Hydrogen Energy Corporation, 말 그대로 수소에너지를 생산하고 활용하는 기술의 상용화를 목표로 한다.

“설립 당시에는 PEM 연료전지 사업을 목표로 했어요. 중국 내 사업파트너, 현지 투자기관과 연계해서 모빌리티용 PEM 연료전지 시스템을 생산해 국내에 공급할 생각이었죠. 마침 코로나 사태로 사업이 정체되면서 직원의 제안으로 고체산화물 셀을 독자 개발하는 쪽으로 연구 방향을 틀었어요.”

SOFC에 대한 본격 연구는 2022년 말에 시작됐다.

셀 제작의 난이도가 워낙 높아 자체 노력으로 한계가 있었다. 작년 6월 에너지연 수소연구단의 유지행 박사 팀으로부터 ‘애노드와 전해질 제조 방법에 대한 하프셀 기술’을 이전받았고, 이때를 기점으로 큰 성장을 이뤄냈다.

“에너지연 유지행 박사, 김혜원 박사에게 큰 도움을 받았어요. 또 인하대 신소재공학과에도 도움을 받고 있죠. 지난해 기술이전을 받으면서 직원들이 근 6개월을 에너지연 연구실에서 살다시피 했어요. 당시만 해도 회사에 실험 장비가 부족했거든요. 대전 연구실에서 실험 데이터를 공유하고 새로운 시도를 하면서 우리만의 레시피를 잡아나갔죠.”

하이덴코는 기술보증기금에서 10억 원 정도의 지원을 받았다. 이 돈은 클린룸 설치, 장비 마련, 운영비 확보에 큰 힘이 됐다. 이곳 남동공단으로 본사를 이전한 건 지난 2월이다.

연구실 옆에 클린룸이 붙어 있다. 클린룸 안에는 테이프 캐스팅, WIP, 스크린 프린팅 장비가 놓여 있다. 또 복도 맞은편에 소결실, 시험실이 있다. SOFC 제작에 필요한 설비와 장비를 갖춘 셈이다.

“이 정도면 웬만한 기업의 연구실 수준은 됩니다. 현재 여기서 만들 수 있는 셀 수는 천 개 미만입니다. 내년 초까지 2천 개로 늘려 국내외 시장에 제품을 선보일 계획이죠. 현재 설비를 보강하면 500kW, 그러니까 최대 2만 장까지 생산할 수 있어요. 하지만 수율을 반영해야죠. 불량률이 낮게 잡아도 30%는 됩니다. 만장 중에 7천 장만 살려도 선방했다고 할 수 있죠.”

가마에서 나온 도자기에도 불량이 있다. 모서리에 금이 가거나 바닥이 터진 기물이 있게 마련이다. 단계별 공정에서 겪게 되는 불량 요인을 낮춰 수율을 최대한 높이는 것이 SOFC 양산의 핵심 과제다.

하이덴코는 연료극을 두 층으로 나누어 적층했다. 이를 통해 강도와 성능이라는 두 마리 토끼를 잡았다. 또 가로세로 12cm 너비의 대면적 상용 셀 성능을 보완하기 위해 새로운 고분자 기공형성제를 적용했다.

기존 소재인 카본블랙은 발암 물질인 데다 기공을 균일하게 제어하기가 어렵다. 하이덴코가 자체 레시피를 적용해 개발한 단전지는 기공의 구조가 균일해 수소기체가 잘 들어가고 반응이 잘 일어난다. 이는 셀의 성능과 직결된다.

“기술개발 중심의 스타트업은 회사의 규모보다 조직의 집중도가 중요해요. 대기업은 결과물을 내기 전부터 보고를 하고 허락을 받은 복잡한 절차를 거치게 마련이죠. 우리는 빠르게 판단해서 집중도 있게 갔어요. 다른 건 보지 않고 하프셀 하나에 집중했죠. 2년 만에 이런 결과물을 낼 수 있었던 비결이라고 할 수 있어요.”

실물 공개는 자신감에서 온다. SOFC 셀 제작방법은다 나와 있지만, 수천 번 실험을 통해 제대로 된 모양을 내기가 정말 어렵다고 한다. 테이프 캐스팅으로 만든 시트를 겹치는 과정에서도 불량이 나온다. 레이저로 깔끔하게 자르지 않으면 가장자리가 소결 과정에서 트거나 갈라질 수 있다.

“시트를 굽는 과정에서 얼마나 수축이 일어나는지 직접 해봐야 알 수 있어요. SOFC, SOEC 개발업체 대부분이 엘코젠 셀을 받아서 쓰는 걸로 알아요. 셀을 주문해서 받는 데 두어 달은 시간이 걸리죠. 우리는 2주 만에 만들어서 공급할 수 있어요. 단전지도 가능하고 하프셀만 받아서 공기극 개발에 활용하는 것도 가능해요. 이번 테스트 결과로 국내외 연구소나 기업에 셀을 팔아도 되겠다는 자신감을 얻은 게 가장 큰 수확입니다.”

셀 공급 회사는 극소수, 틈새시장 노려

ASC 셀과 ESC 셀은 저마다 장단점이 있다. 전해질을 지지체로 쓰는 ESC 셀은 제조 공정이 상대적으로 간단하고 안정성이 뛰어나다. 다만 전해질이 두꺼워 출력이 다소 떨어진다.

ASC 셀 개발은 양극(공기극)보다 상대적으로 저렴한 음극(연료극) 물질을 지지체로 한 구조 개발에 집중돼 있다. 전극을 지지체로 하면 전해질 두께를 10㎛ 이하로 얇게 갈 수 있다. 이는 전해질의 저항을 크게 낮춰 출력을 높이는 데 도움이 된다. 다만 내구성이 떨어질 수 있고, 제조 방식이 까다로운 단점이 있다.

하이덴코는 음극에 균일한 기공을 만들기 위해 새로운 기공형성제를 적용했다. 이를 통해 엘코젠과 동일한 300, 400㎛ 두께의 하프셀을 제작하는 데 성공했다. 스타트업이 SOFC 연구개발에 뛰어들어 2년 만에 이룬 큰 성과라 할 수 있다.

“국내 대기업은 IP(지적재산권) 구매나 JV(합작회사) 계약을 통해 SOC 사업을 진행하고 있어요. 라이선스 생산이 대부분이고 국내에서 순수하게 자체 셀을 만드는 회사는 극소수에 불과하죠. 이 분야에서 엘코젠과 동일한 수준의 하프셀 제작에 성공했다는 점에 주목해주셨으면 합니다.”

장경욱 대표는 셀의 생산성, 원가 측면에서 외주를 고민하는 업체에 솔루션을 제공할 수 있다고 한다. 국내외 연구소, SOFC 스택이나 시스템 개발업체에 분명한 수요가 있고, 그 틈새시장을 노리겠다는 것이다.

SOFC는 3세대 연료전지로 600℃를 훌쩍 넘는 고온에서 작동하기 때문에 효율이 높다. 건물용, 발전용 연료전지로 시장성이 높고 크기도 작아 선박에 적용하기도 용이하다.

HD한국조선해양이 자회사인 HD하이드로젠을 통해 수소시장에 출사표를 낸 것도 이 때문이다. 지난 8월 SOC 시스템 전문회사인 핀란드의 컨비온(Convion)을 7,200만 유로(약 1,068억 원)에 인수하면서 사업을 본격화했다. 컨비온은 엘코젠의 협력사이다.

삼성전기도 주력 분야인 MLCC(Multilayer Ceramic Capacitors) 요소 기술을 적용해 SOEC 개발에 나선 것으로 알려진다. MLCC는 세라믹 소재를 원료로 유전체 파우더와 재료를 혼합해 슬러리를 만들고, 이를 얇은 필름 형태로 여러 겹적층해서 만든 칩을 고온에서 열처리하는 소성 과정을 거치게 된다. 여러모로 SOEC 셀 생산 공정과 유사하다. 삼성전기는 2025년 시제품 개발, 2027년 양산을 목표로 한다.

“전극 소재가 다를 뿐 셀 제작공정은 SOFC나 SOEC나 동일합니다. 단기적으로 발전용 SOFC 셀의 완성도를 높이는 데 집중해서 매출을 일으키는게 우선이죠. 수소 외에도 암모니아를 직접 연료로 하는 차세대 셀 개발도 진행 중입니다. 이를 위해서는 새로운 촉매 개발이 꼭 필요하죠.”

암모니아 분해에 루테늄이 널리 쓰이지만, 고가의 희귀금속이라 니켈을 대체물질로 쓰고 있다. 하지만 암모니아 분해 과정에서 나오는 질소가 고온에서 니켈을 질화시켜 성능을 크게 떨어뜨리는 문제가 있다.

“제품의 생산 원가를 낮추기 위해 몰리브덴, 철 등을 적용한 합금 촉매를 개발하고 있죠. 또 공기극에 들어가는 코발트가 독성이 있고 가격도 꽤 나가기 때문에 이를 대체하기 위한 물질을 찾는 연구가 활발히 진행 중입니다.”

하이덴코는 새로운 연구에 산학연 클러스터, 국내외 파트너를 적극 활용하고 있다. 또 연구기관과 손을 잡고 국책과제를 통해 기술의 난제를 푸는 과정에 동참하고 있다.

“기존 밸류체인을 잘 활용해서 품질 확보와 생산성 향상에 나서야죠. 소재 개발이나 원가 절감을 위한 노력도 게을리할 수 없어요. 단기에 성과를 내는 것도 중요하겠지만 수소사업이라는 것이 기본적으로 길게, 멀리 보고 가야 한다는 생각을 하고 있습니다.”

장경욱 대표는 회사의 본격적인 성장 시점을 2027년으로 예상한다. 그전에 연구, 생산, 마케팅 부문의 역량을 높여 안정적인 기반을 마련할 생각이다.

회의실 테이블에 놓인 하프셀의 반질반질한 표면에 자꾸 눈이 간다. ‘밀덕(밀리터리 덕후)’들이 좋아할 만한 카키색이다. 긴말하고 싶지 않다. 하이덴코 코리아 같은 기술기업은 제품으로 승부해야 한다.

시장에서 이보다 값진 보증수표는 없다.