서울대학교와 미국 스탠포드대학교가 포집한 이산화탄소로 만든 합성연료를 수소저장물질로 활용하는 기술을 개발한다.

29일 과학기술정보통신부는 세계 최고 수준 연구기관과 포괄적이고 지속적인 협력체계를 구축하기 위한 ‘세계 최고 수준(Top-Tier) 연구기관 간 협력플랫폼 구축 및 공동연구지원’ 사업의 4개 연구과제를 선정하고 본격적인 지원을 시작한다고 밝혔다.

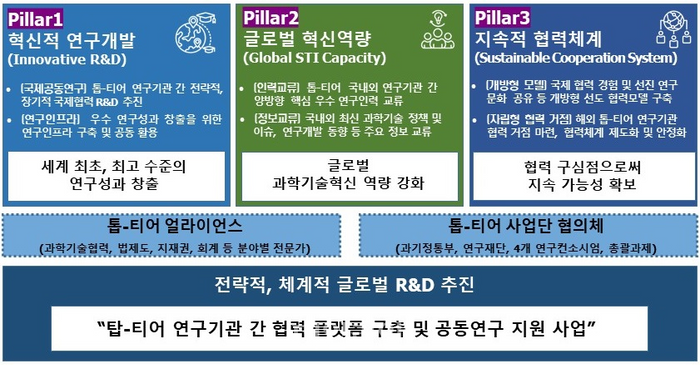

이 사업은 그동안 공동연구, 인력교류 등 유형별로 분리돼있던 국제공동연구 지원 체계에서 과감히 벗어나 세계 최고 수준 연구기관과 최고‧최초 연구개발 수행, 인력 및 정보 교류를 통한 국내 연구역량 강화를 지향하며 지속적인 협력체계를 구축하는 것을 목표로 하는 사업이다.

선정된 4개 연구과제는 △기초과학연구원(IBS)-이화학연구소(RIKEN)(일본) △서울대학교-스탠포드 대학교(미국) △한국과학기술원(KAIST)-메사추세츠 공과대학(MIT, 미국) △한국화학연구원-Rega의학연구소(벨기에)가 주관기관으로 참여한다.

이 중 서울대와 스탠포드대는 기존에 개별적으로 연구해온 수소 활용 및 이산화탄소 포집‧활용‧저장(CCUS) 기술을 연계해 이산화탄소 포집/전환으로 생성한 합성연료를 수소저장물질로 활용하는 기술을 개발한다. 이 과제에 포항공대, 고려대, 노스웨스턴대, MIT, 시카고대가 참여한다.

세부적으로 △이산화탄소 포집 △수소 저장 물질로의 변환 △수소 생산 및 활용을 포함하는 C2H 전주기의 고에너지 변환 효율을 달성할 수 있는 연계형 원천기술을 개발하고 △원자 수준 △실시간 분석 기반 작동 메커니즘 규명을 통한 이산화탄소 포집 및 변환 △수소 생산·저장·전환의 고효율 촉매/소재 개발을 가속화한다.

아울러 C2H 전주기 단계에 대한 열화학적, 전기화학적, 하이브리드 기술을 개발하고 이에 대한 에너지 효율 및 경제성 평가를 기반으로 한 최적의 연계형 사이클을 개발한다.

이를 통해 △전기화학 기반의 이산화탄소 포집 △수소 전환 전주기 연계 △다원계 기반 수전해 신규 촉매 기술개발 등 탄소저감 분야 최고 기술 가치를 창출한다는 목표다.

한국과학기술원(KAIST)는 메사추세츠 공과대학과 포괄적인 전기화학 분야(차세대 무음극 전고체 배터리, CO2 전환, 그린 수소 생산)에서 인공지능을 적용한 소재 설계 기반을 구축하고, 신에너지 소재 합성, 셀 조립, 평가 공정 자동화를 통해 사람에 의한 실수(human error)가 배제된 자율주행 실험실을 구축해 혁신적인 기술개발에 나설 예정이다.

아울러 자율주행 실험실 구축 및 운영 경험을 축적할 경우 연구인력 부족 문제 해결과 소재 및 공정 비용의 저감에도 기여할 수 있는 선도적인 연구실 문화를 견인할 것으로 기대된다.