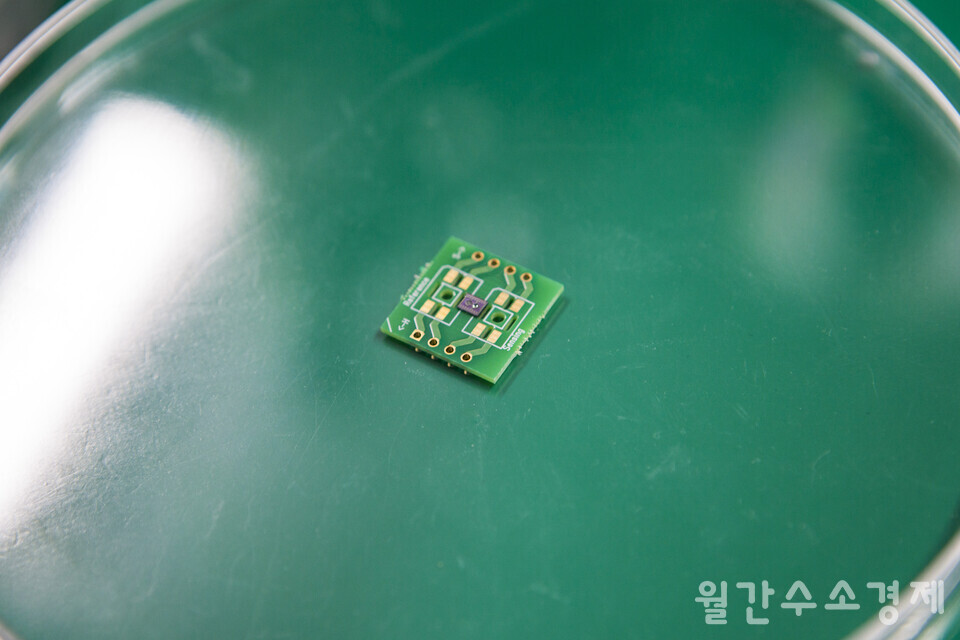

실제로 보니 정말 작다. 작아도 너무 작다. 엄지손톱 크기의 녹색 PCB(인쇄회로기판) 한가운데에 까맣게 박힌 ‘MEMS 소자’가 이날의 주인공이다. 이 작은 소자가 수소 기체의 누출 여부를 피피엠(ppm) 단위로 감지해내는 센서다.

“PCB 기판은 소자 테스트를 위해 만든 거예요. MEMS 소자가 제대로 작동하는지 알아보기 위한 장치죠. 이런 건 어디서도 본 적이 없을 거예요. 국내에서 MEMS 센서 원천기술을 보유한 곳은 이너센서가 유일하니까요.”

이너센서(InnerSensor). 듣고 보니 이름을 잘 지었다. 고막형 보청기처럼 귀에 쏙 박히는 이름이다. 사실 고막형 보청기에도 MEMS 기술이 들어간다.

열대류 현상 적용한 TC 방식 수소가스센서

MEMS는 Micro Electro-Mechanical Systems, 즉 미세 전자기계 시스템을 이르는 말이다. 이너센서는 MEMS 공정을 열전도도(Thermal Conductivity) 방식의 수소가스센서에 활용하고 있다.

“TC, 즉 열전도도를 활용한 반도체 가스센서 제품은 이미 시중에 나와 있어요. 스위스 센서 회사들이 이쪽 방면에 유명하죠. 수소가 나오면 열을 확 빼앗아가기 때문에 기체 온도가 빨리 떨어져요. MEMS 소자가 그 온도 변화를 감지해서 수소누출 여부를 알리게 되죠.”

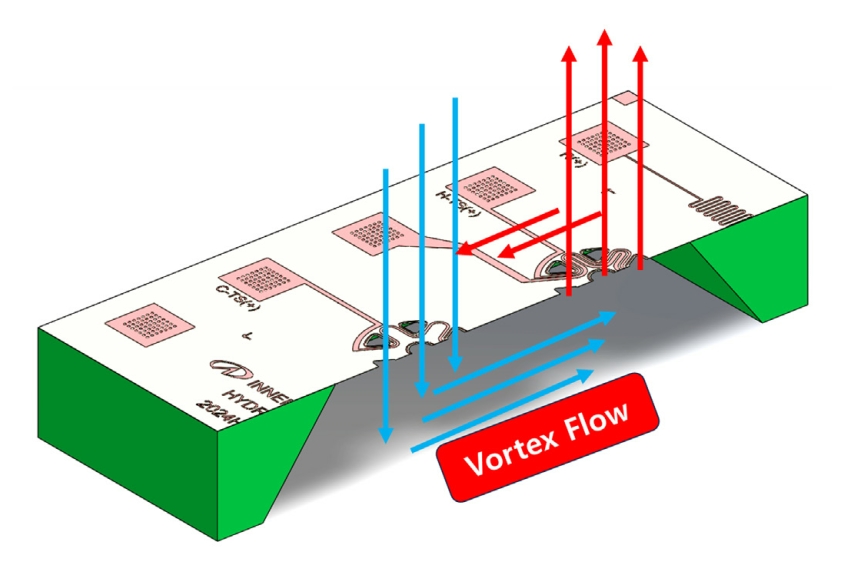

강문식 대표는 기존 제품과 차별화된, 열대류(Thermal Convection) 구조의 TC 수소센서를 개발하는 데 성공했다. MEMS 센서 소자 내부로 기체 흐름을 유도해 반응 면적과 접촉 확률을 높여보자는 아이디어에서 출발했다.

강 대표가 3D프린터로 만든 흰색 플라스틱 모형을 보여준다. 한입에 쏙 들어가는 스니커즈 초코바 크기의 직육면체 소자를 반으로 잘라 속을 볼 수 있게 해놨다.

“박스 모양의 케이스 상단에 공기구멍 2개를 내고, 한쪽에 열선을 심었다고 보시면 됩니다. 한쪽 구멍에 전기를 흘려 열을 발생시키면 더워진 공기가 상승 기류를 일으키게 되고, 다른 쪽 구멍으로 찬 공기가 들어오면서 대류 현상을 일으키게 되죠. 볼텍스 플로우(Vortex Flow), 우리말로 맴돌이 현상이 일어나면서 센서와 기체의 접촉면이 늘어 감도가 크게 향상됩니다. 이 원리를 적용한 세계 최초의 MEMS 센서죠.”

열대류 현상을 활용한 열전도도 수소가스센서에는 ‘하이드로볼텍스(HydroVortex)’라는 이름이 붙었다.

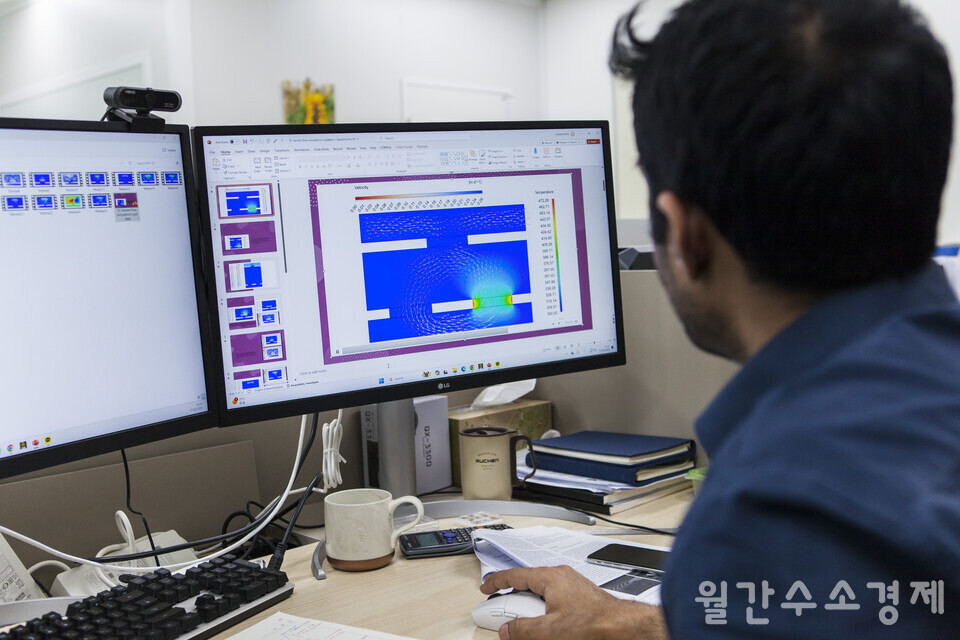

파키스탄에서 온 우사마 타힐 선임연구원이 맴돌이 현상을 시뮬레이션한 영상을 보여준다. 마이크로 히터가 붙은 한쪽 구멍에 열이 발생하면서 더워진 공기가 흐름을 만들어낸다. 여기에 수소 기체가 들어오면 열을 앗아가면서 온도가 빠르게 떨어지게 된다.

강 대표가 스위스 S사 제품과 성능 비교를 위해 동일한 구동 조건(20mA)에서 센서의 감도와 노이즈를 측정한 자체 테스트 결과를 보여준다. 하이드로볼텍스의 감도는 S사 제품보다 7배나 뛰어난 것으로 나타났다. 출력신호 노이즈의 특성을 비교한 그래프에서도 저항의 변화가 일정했다.

“감도는 높게, 노이즈의 변화 폭은 낮게 나왔어요. 이는 센서의 정밀도가 매우 높다는 걸 의미하죠. 수소의 농도 변화를 0.1% 단위, 0.01% 단위로 찍었는데도 결괏값이 리니어(Linear, 선형)하게 나왔어요. 0.005%(50ppm)까지 농도 변화를 측정한 그래프에서도 결괏값이 정확하게 찍힌 걸 알 수 있죠.”

하이드로볼텍스는 최대 해상도가 0.001%(10ppm)에 달할 정도로 감도가 뛰어나다. 센서가 잡아낸 데이터가 많을수록 정밀한 보정이 쉬워진다.

“열전도도 방식의 MEMS 수소가스센서 같은 경우 고농도 측정 제품만 시중에 나와 있어요. TC 방식으로는 저농도 감지가 어렵다는 게 업계의 정설이죠. 이 편견을 이너센서가 깬 겁니다. 10ppm 단위로 수소농도 변화를 읽어내는 고해상도 MEMS 센서에 대한 원천기술을 확보하고 있죠.”

반도체 기술 적용한 나노기계 센서

이너센서는 수소연료전지 인증센터가 있는 포항테크노파크 제5벤처동에 입주해 있다. ‘포항공과대학교 가족회사’, ‘포항시 유망강소기업’ 현판이 사무실 입구에 붙어 있다.

강문식 대표를 따라 바로 앞에 있는 반도체센서 연구소로 향한다.

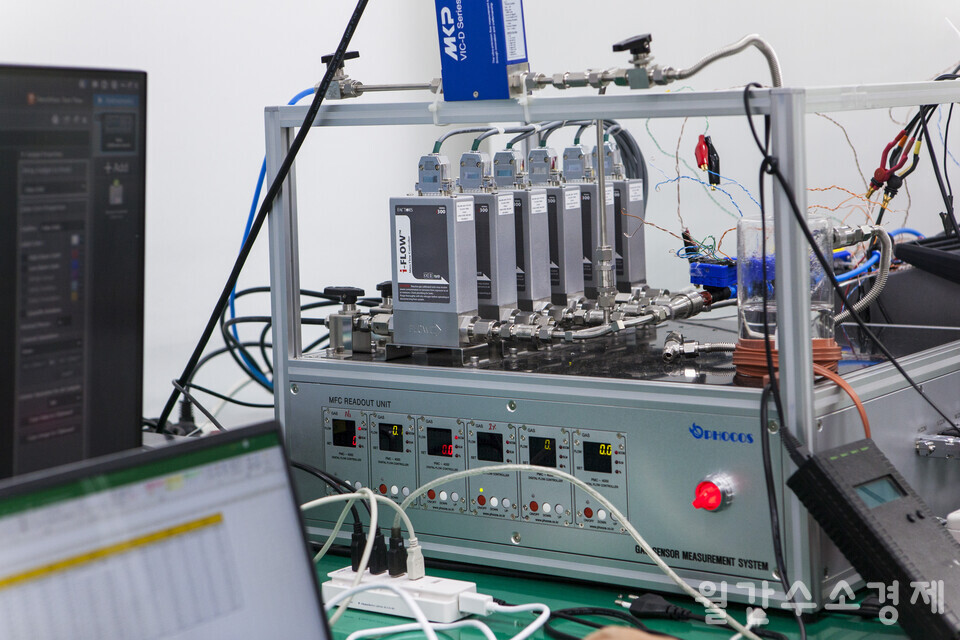

MFC(Mass Flow Controller) 판독기는 가스 유량을 정밀하게 제어해서 측정하는 장치다. 강 대표가 버튼을 눌러 질소 10%, 수소 1%를 흘리자 소자가 반응하면서 그래프의 곡선이 가파르게 상승한다. 잠시 후 수소농도를 0으로 낮추자 그래프가 꺾이며 하강 곡선을 그린다.

연구소 안쪽에 클린룸을 갖추고 있다. 흰 가운을 걸치고 신발을 슬리퍼로 갈아신은 뒤 에어샤워실을 통과한다.

MEMS 소자는 반도체 웨이퍼로 만든다. 6인치 웨이퍼 한 장으로 3,000개 정도의 소자를 만들 수 있다고 한다. 자동검사장치(Automatic Wafer Probing System)로 웨이퍼의 불량 여부를 판별한 뒤 잘라서 쓰게 된다.

전찬종 전임연구원이 확대경 모니터를 보며 하이드로볼텍스 센서가 붙은 테스트용 기판의 전극에 와이어 본딩 작업을 하고 있다. 온도 변화 데이터를 읽기 위한 사전 작업이다.

“수소가 유입되면 마이크로 히터 부분에 열손실이 발생해요. 이때 기준이 되는 센서와 온도 편차를 측정해서 수소농도를 감지하게 되죠. 몇 가지 방식의 수소센서가 있지만, 양산성이나 내구성을 고려하면 TC 방식의 MEMS 칩이 최선입니다. 소형화가 가능하고 양산공정도 간단하죠.”

저농도 수소의 정밀도 측정에는 전기화학식 센서가 가장 좋다. 전해질 내 전극 표면에서 일어나는 산화·환원반응에 따른 전기신호 변화를 감지해 수소농도를 측정하는 방식이다. 다만 응답속도가 느리고 센서의 수명이 1년 정도로 짧아 주기적인 교체가 필요하다. 또 열에 약해 고온 환경에선 사용이 어렵다.

수소전기차만 해도 수소누출 여부를 빠르게 감지해야 한다. 현대차 넥쏘에는 MEMS 기반의 접촉연소식(촉매연소식) 센서가 들어간다. 백금(Pt) 촉매를 가열하여 수소와 산소가 결합하는 발열반응으로 일어나는 온도 변화를 MEMS로 감지하게 된다. 응답속도가 2초 이내로 빠르고 제품의 내구성은 5년 정도다.

현대차 1차 벤더인 SJG 세종(세종공업)이 자회사인 아센텍을 통해 접촉연소식 수소센서를 납품한다. SJG 아센텍에 MEMS 칩을 공급하는 회사가 바로 이너센서다. 이너센서는 현대차 3차 벤더로 등록돼 있다.

“2021년부터 3년간 한 해 평균 10억 원 정도의 매출을 올렸어요. 이를 기반으로 이번에 수소전문기업 신청서를 냈죠. 선정이 완료되면 포항시 관내 수소전문기업 1호가 됩니다.”

열전도도 방식의 기존 MEMS 소자는 수소와 센서 감지부의 접촉 범위가 좁고 접촉 확률이 낮아 미세한 농도 변화를 감지하는 데 한계가 있었다. 이너센서는 마이크로 히터를 활용해 소자 내부에 열대류 현상을 유도하는 구조로 설계를 변경하면서 이를 극복했다.

“높은 해상도 덕분에 0부터 50%까지 수소농도 변화를 감지할 수 있죠. 고온, 충격에 강하고 응답속도도 빠릅니다. 내구연한도 10년 정도로 길기 때문에 수소가스센서가 갖춰야 할 조건을 대부분 충족한다고 볼 수 있죠.”

우사마 타힐 선임연구원이 고해상도 디지털현미경으로 확대한 소자를 모니터로 살펴보는 중이다. 0.001mm에 해당하는 마이크로미터(μm)의 세계는 경이롭다. 외계인이 밀밭에 새겼을 법한 ‘크롭 서클’ 패턴을 2mm 정도 되는 땅에 구현한 셈이다.

MEMS는 반도체 제조기술과 깊은 관련이 있다. 물질의 증착(deposition), 포토리소그래피(photolithography)를 통한 패터닝(patterning), 필요한 모양을 만들기 위한 에칭(etching) 기술 등이 들어간다.

리처드 파인만의 명언 “바닥에는 공간이 많다(There’s plenty of room at the bottom)”는 말의 의미를 새삼 실감한다.

센서의 정밀도, 내구성 확보가 관건

이너센서는 작년 3월 고감도 TC(Thermal Conductivity) 수소가스센서 구동을 위한 열대류형 MEMS 센서 특허 출원을 완료했다. 또 작년 6월에는 세라믹 촉매 공정이 필요 없는 접촉연소식 수소가스센서 특허 출원도 완료했다.

잘 만든 MEMS 센서의 수요처는 무궁무진하다. 수소전기차, 수소충전소뿐 아니라 수소생산기지, 수소선박, 수소배관이 들어간 밀폐된 공간 등에 쓰임이 있다.

“아무 관련이 없을 것 같지만, 전기차에도 쓰임이 있죠. 차량에 들어가는 배터리의 경우 열폭주가 시작되기 전에 전조증상이란 게 있어요. 30분 전에 배터리에서 수소가스가 발생하기 때문에 이를 감지해서 알려주면 운전자가 빠르게 대응할 수 있죠. 미국의 자동차회사가 전기차 배터리 쪽에 수소센서 도입을 결정한 걸로 알아요.”

밀폐된 공간에 해당하는 건물 지하의 전기차충전소, 데이터센터 예비 전력을 위한 배터리실 같은 곳에 수소센서가 활용될 여지가 있다고 한다. 소방법 등 안전 관련 규제가 강화되는 추세라 가능성은 충분해 보인다.

“친환경 냉매 시장도 주목하고 있어요. R290만 해도 지구온난화지수(GWP)가 3에 불과해서 기술 검토가 많이 이뤄지고 있죠. 프로판가스가 주원료라 폭발성이 있어요. 그래서 산업용 냉장고나 에어컨에 들어갈 경우 감지 센서가 필요하죠. 또 암 진단용 호기센서로도 활용할 수 있어요. 숨을 뱉을 때 나오는 100ppm 이하의 수소농도를 정확하게 읽어서 폐암 전조증상을 알아내는 식이죠. 생각지도 못한 곳에서 수요가 생길 수 있습니다.”

이산화탄소를 감지하는 CO2 센서로도 활용도가 있다. 수소의 경우 공기보다 열을 빠르게 빼앗아가지만, 이산화탄소는 그 속도가 매우 느리다. 열이 떨어지는 속도로 기체 농도를 파악하는 TC 센서의 특성을 반영한 CO2 센서도 시중에 나와 있다.

“기술개발을 더 하면 알코올이나 휘발성유기화합물(VOCs)을 감지하는 센서로도 발전할 가능성이 있죠. 물론 이는 나중 일이고, 지금은 수소센서에 집중하고 있어요. MEMS 반도체 생산은 파운드리에 맡기면 됩니다. 센서를 기반으로 모듈화해서 판매할 계획이라 별도의 생산공장이 필요한데, 지금 그 준비를 하고 있죠.”

이너센서는 포항 펜타시티(대구경북경제자유구역 포항융합기술산업지구)에 900평 공장 부지를 확보했다. 강문식 대표는 최근 시리즈 A 투자 유치에 나섰다. 투자자를 만나느라 바쁜 와중에도 센서의 완성도를 높이기 위한 연구개발에 매진하고 있다.

“TC 타입 센서는 습기에 따른 노이즈 이슈가 있어요. 현재 이 부분에 대한 솔루션을 찾은 상태입니다. 하이드로볼텍스는 구동 전압을 올려 온도를 높이게 되는데, 고온 동작이 가능하도록 마이크로 히터의 내구성을 유지하면서 스트레스를 최소화하는 설계를 소자 개발에 반영하고 있죠.”

작게 만드는 게 기술이다. 이 말이 딱 들어맞는 분야가 MEMS 공정을 적용한 나노기계 분야다. 이너센서가 최신 기술을 다루는 만큼, 현재보다는 미래의 전망을 기대하게 한다.

센서 기술을 정교하게 가다듬고 보정기술을 최적화해서 인증까지 마무리 짓고 양산에 나선다면 승산이 있다. 수소라는 기체가 무탄소 배출의 이점을 살려 일상에서 널리 쓰일수록 수소센서의 수요도 덩달아 뛰게 된다.

“센서의 정밀도, 내구성으로 시장 점유율이 결정되죠. 글로벌 업체 제품과 비교했을 때 그 이상의 퍼포먼스가 충분히 나옵니다. 정밀도 보정을 통한 최적화로 개선의 여지가 많은 점도 사업화에 큰 힘이 되고 있죠.”

분자량이 작은 수소가스의 농도 변화를 빠르고 정확하게 잡아내려면 나노기계의 도움을 받아야 한다. 이 점에서 이너센서는 센서 시장을 주도할 수 있는 ‘핫’한 무기를 손에 쥐었다. 그 무기의 정체가 바로 ‘하이드로볼텍스’다.